Празд.17 сн. - обретение мощей свят. Иоасафа, еп. Белгородского, пр.Моисея, ик.«Неопали́мая Купина»

- "ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ"

- 17 сент. 2020 г.

- 14 мин. чтения

Седмица 15-я по Пятидесятнице

Обретение мощей святит. Иоасафа, епископа Белгородского (1911)

Пророка Боговидца Моисея (1531 до Рождества Христова)

Священномуч. Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы (251)

Второе обретение (1964) и перенесение мощей (1989) святителя Митрофана, епископа Воронежского

Собор Воронежских святых.

Имена святых, которых вспоминаем:

Преподобномуч. Парфения, игумена Кизилташского (1867). Мученицы Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (около 117). Мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305-311). Мучен. Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). Священномуч. Петра, митрополита Дабро-Боснийского (1941) (Сербск.).

Священномуч. Григория, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии Измайлова пресвитеров, преподобномуч. Стефана Кускова, мучен. Василия Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и Александра Блохина (1937); мученицы Елены Черновой (1943).

Иконы:

Иконы Матери Божией, именуемой «Неопалимая Купина» (1680).

Венчания:

Не совершают венчание.

Евангелие и Апостол:

На лит.: — Ап.: К галатам 3:23-4:5 Ев.: От Марка 6:30-45

Псалтирь:

На утр.: — Псалом 91-100; Псалом 101-104 На веч.: — Псалом 105-108

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТ. ИОАСАФА ЕП. БЕЛГОРОДСКОГО

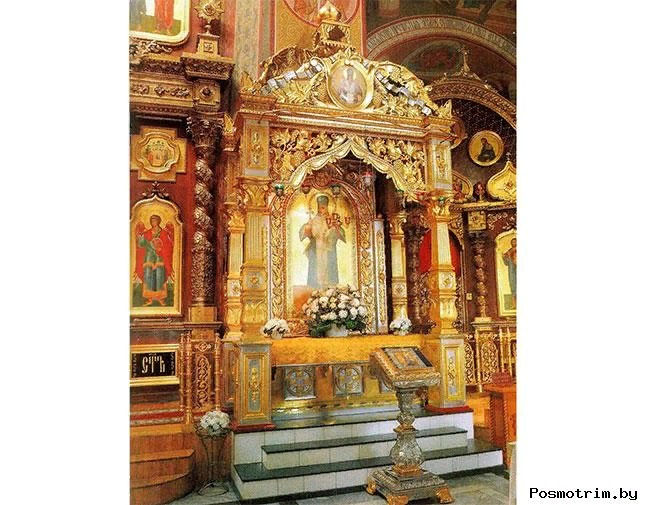

16 сентября 1991 года в Преображенский кафедральный собор Белгорода вернулись мощи святителя Иоасафа Белгородского, небесного защитника этого древнего русского города.

Мощи святителя Иоасафа Белгородского — главная святыня Преображенского собора и всей Белгородчины. Правда, прежде чем упокоиться своими мощами в нынешнем соборном храме, святому пришлось пройти через многое — от довольно позднего и «трудного» официального прославления до поругания и пребывания «под спудом» в северной российской столице.

Первое обретение мощей Епископ Белгородский Иоасаф (Горленко) отошел ко Господу в декабре 1745 года. В феврале 1746 года его погребли в специально устроенном в Троицком соборе склепе («пещерке») — столь долгая задержка объяснялась тем, что назначенный Синодом для совершения погребения архиерей не мог пробраться в Белгород из-за разлива рек. Все это время на теле святителя не появилось ни одного признака тления. Чудесные исцеления у гроба святого начались сразу же после погребения, что понудило духовенство спустя два года вскрыть гроб — при этом выяснилось, что мощи епископа Иоасафа по-прежнему совершенно не подверглись тлению. Распространившаяся об этом, равно как и о благодатной помощи, подаваемой святителем, молва вызвала столь многолюдный поток паломников к гробнице, что епископ Белгородский Феоктист (Мочульский) даже приказал закрыть «пещерку» на замок, но вскоре, вразумленный в тонком видении самим святителем Иоасафом, отменил это распоряжение. Началом XIX века датируются первые попытки подвигнуть Святейший Синод к прославлению епископа Иоасафа. Увы, на протяжении ста лет все подобные попытки оставались безуспешными. Чтобы понять, почему так происходило, следует вспомнить о том, что при Петре I фактически была запрещена канонизация новых святых. «Духовный регламент» 1721 года мотивировал это решение необходимостью борьбы с народными суевериями. До конца XVIII века канонизировали лишь двух святых (святителя Димитрия Ростовского и преподобного Феодосия Тотемского). В XIX столетии мало что в этом смысле изменилось. Отметим, что с развивавшимися «явочным порядком» культами местночтимых святых Святейший Синод вел жестокую борьбу. Эта борьба непосредственно коснулась и мощей святителя Иоасафа — в 1860-х годах, «во избежание соблазнов», они были облечены поверх архиерейских одежд в «глухой саван», с сокрытием главы святого, до того пребывавшей открытой. Это действие вызвало непонимание и ропот среди паломников, а обращенные в Синод просьбы канонизировать епископа Иоасафа с тех пор стали еще более настойчивыми. Дело сдвинулось с мертвой точки в царствование Николая II. Специально созданная Синодом комиссия, призванная так или иначе решить вопрос канонизации, работала в Белгороде в мае 1910 года и по результатам своей работы приняла положительное решение. Ликованию белгородцев тогда не было предела. Торжественное прославление епископа Иоасафа (Горленко) в лике святителей состоялось 4/17 сентября 1911 года. Столь широких и «общенародных» празднеств Белгород до того не видел — одних гостей со всех уголков России к этой дате собралось около ста тысяч человек! Царскую семью на торжестве представляли великий князь Николай Николаевич и великая княгиня Елисавета Федоровна. Вынесенные из «пещерки» и переоблаченные мощи святителя с тех пор пребывали в богатой раке под «древнерусской» сенью, поставленной в северной части Троицкого собора. «Пещерку» же превратили в своеобразный музей, открытый для свободного посещения. Второе обретение мощей Иоасафа Белгородского Всё изменилось после большевистского переворота. В августе 1920 года власти приняли постановление «О ликвидации мощей», и уже в декабре нетленные мощи святителя Иоасафа были вскрыты, подвергнуты кощунственному «исследованию» и вывезены в Москву — в Анатомический музей при Наркомздраве. Там они некоторое время выставлялись на всеобщее обозрение в качестве экспоната, с топорными «научными» объяснениями поразительной сохранности тела, а в 1930-х годах были перемещены в ленинградский Музей истории религии и атеизма, занявший к тому времени здание Казанского собора. В 1970 году музейные рабочие спрятали святыню на чердаке, выкопав для того яму в сухом шлаке. Там святые мощи и были обретены на излете зимы 1991 года. 11 марта того трудного для России года их перенесли в стоящий на Литейном Спасо-Преображенский собор. К июлю специальная комиссия установила, что обретенные в Казанском соборе мощи бессомненно есть мощи святителя Иоасафа Белгородского. До 10 августа они оставались в Петербурге; с 11 августа — пребывали в московском Богоявленском соборе, что в Елохове; с 4 сентября — в Сергиево-Казанском соборе Курска. 16 сентября, накануне дня памяти святителя Иоасафа, его мощи прибыли в Белгород. В этот же день в Белгород приехал Патриарх Алексий II, возглавивший торжества по поводу возвращения в город святых мощей небесного защитника Белгородской земли. С тех пор они пребывают в новоустроенной раке, установленной в южной части Преображенского собора. Автор: Саша Митрахович

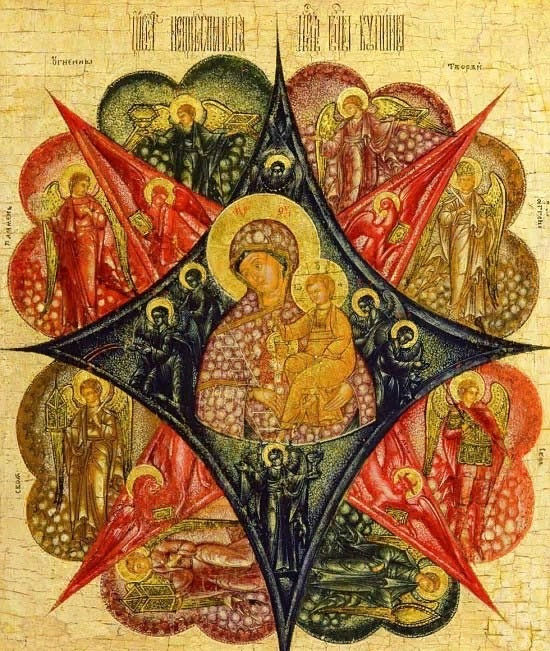

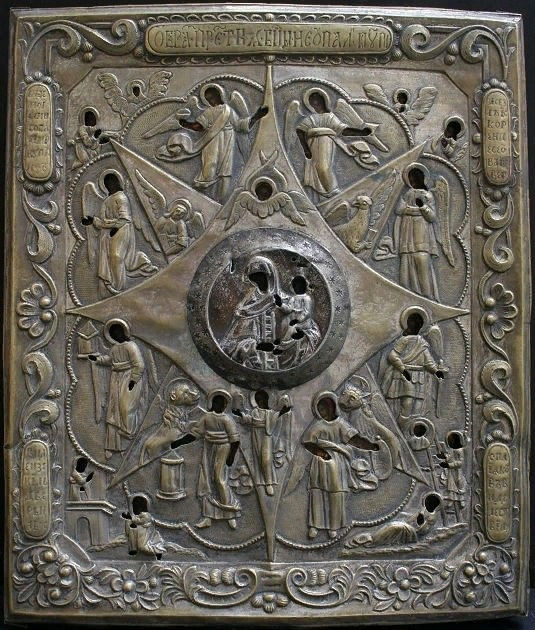

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина́» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию богородичных икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из Её ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

Согласно книге Ветхого Завета «Исход», когда народ израильский был еще в египетском плену, Моисей, пасший овец, повел свое стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хорив, которая сегодня называется Синай, или еще гора Моисея, поскольку на этой горе Бог дал пророку Десять заповедей.

Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который горел, но не сгорал при этом, и пошел посмотреть на это чудо. И тут – услышал глас Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял Моисей на месте, которое было святой землей. Долго Господь говорил с Моисеем о его предназначении – вывести народ израильский из египетского рабства, Он наградил его даром чудотворения и пророчества, а поскольку Моисей не обладал даром красноречия, необходимого для возвещения слова Божия, то Бог назначил ему в помощники брата Моисея Аарона.

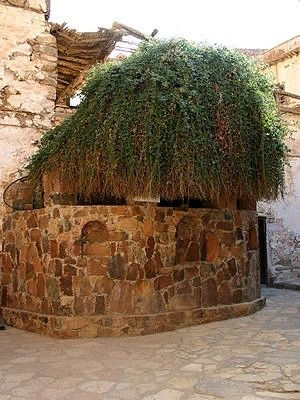

Монастырь Святой Екатерины - один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив)

На Синайском полуострове, у подножия горы Синай стоит монастырь Святой Екатерины, основанный в VI веке. Ни Мухамед, ни арабские халифы, ни Наполеон не стали разорять эту обитель, которая никогда не закрывалась. Ее насельники – греческие православные монахи. Там до сих пор произрастает куст этого удивительного растения.

На территории монастыря растет Неопалимая купина́ - куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею. Считается, что это единственный куст терновника такого рода на всем Синайском полуострове...

По преданию – это и есть тот самый куст Неопалимой Купины. Это растение обладает удивительными биологическими особенностями. Ботаники относят его к семейству рутовых, русское название – ясенец, встречается на огромной территории от Средиземноморья до Дальнего Востока, в частности, в Крыму. Его листья и ствол усеяны желёзками, испаряющими эфирные масла. Если поднести к нему огонек, когда стоит ясная и безветренная погода, то он вспыхнет сильнее и будто пробежится по веточке, не нанеся ей ущерба. Это единственный куст такого рода на всём Синайском полуострове, причём ни одна попытка высадить его отросток в другом месте успеха не имела!

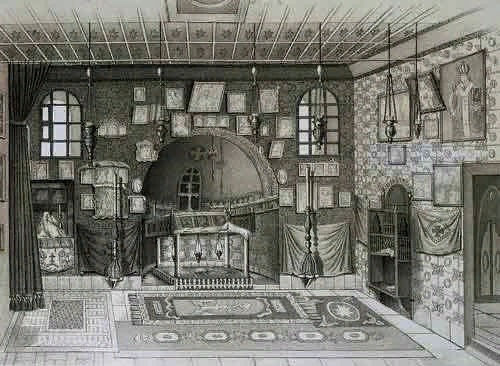

В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте неопалимой купины капеллу. Алтарь монастырского собора расположен как раз над корнями той самой неопалимой купины. За алтарем — часовня «Неопалимой Купины».

Интерьер часовни Неопалимой Купины

Куст был пересажен в нескольких метрах от часовни, где продолжает расти дальше. В часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от верующих, и паломники могут видеть под престолом место, где росла Купина. Оно обозначено отверстием в мраморной плите, закрытым серебряным щитом с чеканными изображениями горящего куста, Преображения, Распятия, евангелистов, святой Екатерины и самого Синайского монастыря.

Паломники входят в это святое место без обуви, помня заповедь Бога, данную им Моисею: "сними обувь с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исход, 3:5). Часовня посвящена Благовещенью Девы Марии, и некоторые висящие в ней иконы написаны на эту тему.

Примечание: Моисей (евр. Моше, XV—XIII вв. до н. э) – великий пророк, служитель Божий, освободитель еврейского народа, основатель иудаизма. Является главным пророком этой религии и “отцом” всех последующих пророков.

Богословское толкование

В Новом Завете Неопалимая Купина и события, связанные с нею, получили новое, более глубокое богословское толкование. Это очень важная параллель – Неопалимой Купиной мы почитаем Божию Матерь, как Невесту Неневестную – по непорочному зачатию Ею от Святого Духа, несущего Свет пламенный. Этот же Божественный Свет воссиял вкруг Её Сына на священной горе Фавор, как когда-то вокруг неопалимого куста на священной горе Синай, когда Бог-Отец говорил из него с Моисеем, ведь еще одно прежнее название монастыря святой Екатерины – Преображение.

Всю земную свою жизнь до Успения Она прожила в божественной чистоте, непопаляемой тем Божиим пламенем, о котором когда-то митрополит Антоний Сурожский сказал, что «Бог сообщает горение, но не питается веществом» и сохраняет цельность духовного и телесного того, чего это пламя касается. Она приняла в Себя Святого Духа, и – оказалась нетронута Его пламенем, отжигающем каждую нечистоту, ибо Бог был в Ней.

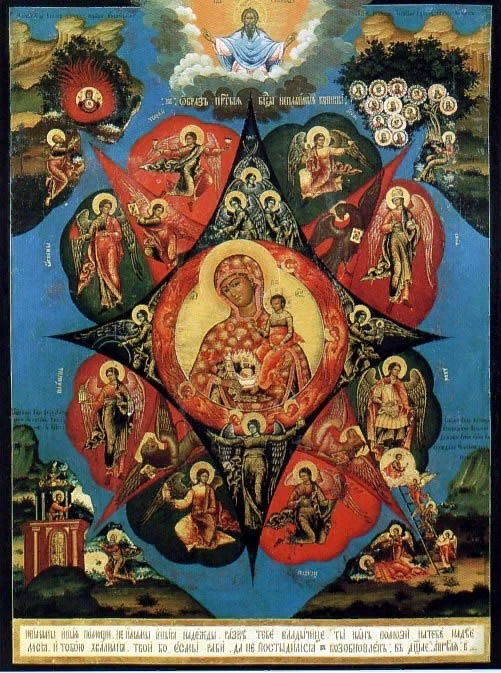

Неопалимая Купина. Конец XVIII в. Москва. Богоявленский Кафедральный Собор. Внизу иконы приведены слова из тропаря и дата поновления: "Не имамы иныя помощи. Не имамы иныя надежды, разве Тебе владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои бо ее мы рабы. Да не постыдимся. Возобновленъ въ 1835 апреля 2 день."

Иконография

Значение иконы «Неопалимая Купина» заложено в ее иконографии. Это образ поистине космического звучания. Он подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии во всей красоте Ее вневременного и вселенского значения.

В основу сюжета иконы положено церковное песнопение, где Богоматерь сравнивается с Неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив (Исх.3:1-5). Неопалимая купина́ — это объятый пламенем, но несгораемый куст, истолкованный богословами как прообраз Богоматери и воплощения Сына Божиего.

Тот самый неопалимый куст с трудом, но можно увидеть в правой руке Богородицы; там же есть камень, лествица, и гора с Небесным Иерусалимом, за стенами которого изображен Христос в царской короне. Здесь использовано сразу несколько ветхозаветных образов, почти все они раскрываются далее в сюжетах, представленных по краям иконы.

Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нем образом Богоматери (обычно в типе Знамения или Оранты) и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним.

Позднее, уже в XVIв., сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией Матери и Младенца-Христа.

Центр композиции – овальный медальон с изображением Богоматери – Одигитрии-Путеводительницы. На груди Её часто изображается лествица, которую видел святой патриарх Иаков, ведущая от земли до самого Неба. Её также ассоциируют с Божией Матерью, которая и есть Сама – лествица, по которой проложен путь в небеса. Здесь же мы видим изображение палаты как дома Младенца Христа. Четыре зеленых луча обозначают купину, т.е. куст, четыре красных луча — красное пламя горящей купины. На некоторых иконах “Неопалимой Купины” к концам внешних лучей добавляются буквы А.Д.A.M. Эта деталь основана на греческом сказании, по которому Архангелы составили имя первого человека по звездам, взятым с четырех концов света: Архангел Михаил — с Востока букву “А” от звезды “Анатоли”, Архангел Гавриил — букву “Д” от Западной звезды “Дисис”, Архангел Рафаил — букву “А” от Северной звезды “Арктос” и Архангел Уриил — от Южной звезды “Месембрии” букву “М”.

В лучах синего (или зеленого) цвета изображается служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы. Она окружена архангелами и ангелами стихий: грома, молнии, росы, ветра, дождя, мороза и мглы. Каждый ангел держит соответствующий “атрибут”, как чашу, фонарь, облако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру (ветер). Число ангелов и их распределение вокруг Богоматери меняется по выбору иконописца. Ангелы светил и небесных стихий взяты из Апокалипсиса, где перечисляются

Богоматерь Неопалимая Купина.

Конец XVI века. Соловецкий монастырь

ангелы звезд, облака, молнии, града и землетрясения. В лучах огненно-красных обычно пишутся символы святых евангелистов, упомянутых в Апокалипсисе: Ангел (Матфей), Лев (Марк), Телец (Лука) и Орел (Иоанн). Вокруг звезд в двухлепестковых облаках - ангелы-духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью - символом Крови Спасителя. Вверху - Ветхий Денми, внизу - Иессей (или древо Иессеево - как родословная Иисуса Христа). В углах композиции помещаются видения пророков: в левом верхнем - видение Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери Знамение в горящем кусте, в правом верхнем углу - видение Исайе Серафима с горящим углем в щипцах, внизу, слева, - видение Иезекиилю затворенных врат, справа - Иакову - лествицы с ангелами.

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир — силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем самым подле Купины возникает и иной образ — образ Софии, Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении.

ЧУДОТВОРНЫЕ ОБРАЗЫ

Благовещенский собор Московского Кремля

Одна из наиболее древних известных на Руси Богородичных икон «Неопалимой Купины» была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Иконе приписывается чудодейственная сила защиты от огня «огненного опаления». На Синае поют службу иконе во время сильных гроз; в России обносили икону во время пожаров, предохраняя соседние здания от огня.

Церковь Божией Матери иконы Неопалимая Купины. 1882 год

Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины» в Хамовниках, разрушенной в 1930 году, от которой осталось лишь имя в названии Неопалимовского переулка. Ее история связана со следующим преданием. Стремянный конюх царя Феодора Алексеевича Димитрий Колошин, человек богатый, особенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купины», стоявшую в святых сенях при царской Грановитой палате, и каждый раз, когда приходил во дворец и уходил, усердно молился пред нею; наконец он пожелал построить во имя ее храм по следующему случаю. Однажды подпав невинно гневу царя и не надеясь оправдаться пред ним, Колошин с еще большим усердием начал молиться пред иконою «Неопалимой Купины», прося Царицу Небесную защитить его; молитва была скоро услышана. Царю Феодору Алексеевичу во сне явилась Богоматерь и объявила конюшего невинным; царь велел исследовать дело Колошина и, найдя его невинным, освободил от суда и возвратил свое прежнее расположение к нему. В благодарность своей Избавительнице Колошин выпросил у царя икону «Неопалимой Купины», построил во имя ее храм. Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели от огня. Вообще живущие в этом приходе замечали, что в нем бывали очень редко пожары, да и те очень незначительны, несмотря на то что это место застроено преимущественно частыми деревянными домами.

Замечательно событие с ризой этой иконы. В 1812 году французы ее похитили. Перед оставлением ими Москвы пришел к священнику Новодевичьего монастыря о. Алексию Введенскому польский солдат и отдал ему ризу с иконы «Неопалимой Купины», прося возвратить ее в ту церковь, откуда она взята. Солдат признался, что с тех пор, как он похитил ризу, он не может найти покоя и его мучит невыносимая тоска.

В 1835 году церкви в Хамовниках был пожертвован еще один образ «Неопалимой Купины». На ней пред Богородицей был изображен припавший в молитве человек. В этом храме хранилась и старинная рукописная служба «Неопалимой Купине» с пояснением, что на Синае есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». Вместе с исчезновением храма эти святыни были также утрачены.

В новое время чудотворный образ «Неопалимая Купина» особенно прославился после событий 1822 года в городе Славянске Харьковской епархии. В том году в городе стали случаться мощные опустошительные пожары от поджогов, но многочисленные попытки обнаружить поджигателя были бесплодны. Однажды благочестивой старушке по фамилии Бельницкая было явлено во сне, что если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана лучшими мастерами, и после Литургии перед ней был совершен молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – полоумная девица Мавра. После этого пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для иконы Неопалимая Купина дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». С тех пор почитание иконы, а особенно ее Славянского списка в Воскресенском храме, укрепилось в этом краю и далеко за его пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник – день спасателя Украины - в день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед, об исцелении недугов.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

При копировании, просьба указывать ссылку на наш сайт http://hram-troicy.prihod.ru/

Тропарь, глас 4 Иже во огни купины неопалимыя, / древле Моисеем виденныя, / тайну воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии прообразовавый, / Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель / икону Ея святую чудесы многими прослави, / даровав ю верным во исцеление недугом / и в защищение от огненнаго запаления. / Сего ради вопием Преблагословенней: / Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, / и спаси души наша, // яко Милосерда. Ин тропарь, глас той же В купине, огнем горящей и несгараемей, / показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, / огнь Божества неопальне во чреве приимшую / и нетленну по Рождестве Пребывшую. / Тоя молитвами от пламене страстей избави нас / и от огненных запалений град Твой сохрани, // яко Многомилостив.

Кондак, глас 8 Предочистим чувствия душ и телес наших, / да видим таинство Божественное, / образно явленное древле великому во пророцех Моисею купиною, / горевшею огнем и не сгаравшею, / в нейже Твоего безсеменнаго рождества, Богородице, / предвозвещение исповедуем и, благоговейно покланяющеся Тебе / и рождшемуся из Тебе Спасу нашему, со страхом вопием:// радуйся, Владычице, покрове, и прибежище, и спасение душ наших.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее Неопалимая Купина О, Пресвятая и Преблагословенная Мати cладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго громе жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное Имя поклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

См. фильм: Святыни. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Пророк Моисей

Имя Моисей (по-еврейски — Моше) предположительно означает: «взятый из воды». Этим именем он был назван египетской принцессой, нашедшей его на берегу реки. Книга Исход рассказывает об этом следующее. У Аврама и Иохаведы, из колена Левия, родился очень красивый ребенок. Мать, желая спасти его от смерти, угрожавшей ему ввиду приказания фараона убивать всех еврейских младенцев мужского пола, положила его в смоленой корзинке в камыши на берегу Нила. Там и нашла его, пришедшая купаться, египетская принцесса. Будучи бездетной, она усыновила его. Моисей, как сын принцессы, получил при дворе фараона блестящее, по тому времени, образование. То было время расцвета египетской культуры.

Будучи уже взрослым, Моисей однажды, защищая одного еврея, нечаянно убил египетского надзирателя, жестоко обращавшегося с евреями-рабами. Поэтому Моисей вынужден был бежать из Египта. Поселившись на Синайском полуострове, Моисей прожил там 40 лет, пася стада у священника Иефора, на дочери которого он женился. У подножья горы Хорив Господь явился Моисею в образе несгорающего куста и повелел ему идти к египетскому фараону и освободить еврейский народ от тяжкого рабства. Повинуясь Богу, Моисей отправился с братом Аароном к фараону с просьбой освободить еврейской народ. Фараон упорствовал, и это навлекло на египетскую страну 10 казней (бедствий). В последней «казни» Ангел Господень поразил всех египетских первенцев. Еврейские же первенцы не пострадали, так как косяки дверей еврейских домов были помазаны кровью пасхального агнца (ягненка). С тех пор евреи каждый год в 14-й день месяца Нисана (день, приходящийся на полнолуние весеннего равноденствия) совершают праздник Пасхи. Слово «пасха» значит «проходить мимо», потому что Ангел, поражавший первенцев, прошел мимо еврейских домов. После этого евреи вышли из Египта, перейдя через Красное море, которое силой Божией разошлось в стороны. А гнавшееся за евреями египетское войско было потоплено в море.

На горе Синай Моисей получил от Бога десять заповедей, записанных на каменных скрижалях. Эти заповеди, а также другие религиозные и гражданские законы, записанные Моисеем, легли в основу жизни еврейского народа.

Моисей руководил еврейским народом во время его 40-летнего странствования по пустыне Синайского полуострова. В течение этого времени Бог питал евреев манной — белой крупой, которую евреи каждое утро собирали прямо с земли. Брат Моисея, Аарон, был рукоположен в первосвященники, а другие члены из колена Левия — в священники и «левиты» (по–нашему — диаконы). С этого времени у евреев начали совершаться регулярные богослужения и жертвоприношения животных. Моисей не вошел в Обетованную землю; он умер в возрасте 120 лет на одной из гор на восточном берегу Иордана. После Моисея еврейским народом, духовно обновленным в пустыне, руководил его ученик Иисус Навин, который привел евреев на Обетованную землю.

Моисей был величайшим пророком всех времен, с которым Бог, по выражению в Библии, «говорил лицом к лицу, как человек говорит с другом своим». По причине такой близости Моисея к Богу, его лицо постоянно сияло. Но Моисей, по скромности, закрывал свое лицо покрывалом. Нравом Моисей был очень кроткий. С детства он страдал косноязычием. Его жизнь и чудеса описаны в книгах Исход, Числа и Второзаконие.

Милеант Александр

См. фильм:

Комментарии