3 октября (20 сен. ст.ст.) – мч. кн. Михаила и боярина Федора Черниговских, бл. кн. Олега Брянского.

- "ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ"

- 3 окт. 2020 г.

- 11 мин. чтения

Обновлено: 4 окт. 2020 г.

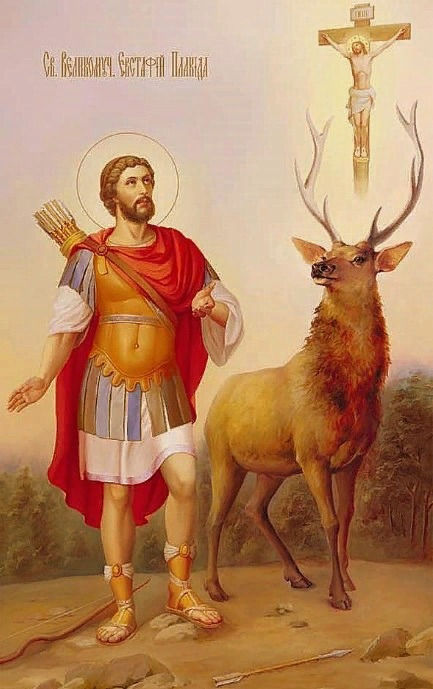

Вмч. Евста́фия Плакиды, жены его мц. Феопи́стии и чад их мчч. Ага́пия и Феопи́ста (ок. 118); Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаи́ла Черниговского и боярина его Фео́дора, чудотворцев (1245).

ЖИТИЕ

Около середины XIII века (1237–1240 гг.) Россию постигло нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в южной России были разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев и другие. Народонаселение этих княжеств и городов большей частью погибло в кровавых сечах; церкви были ограблены и поруганы, знаменитая Киевская Лавра была разрушена, а иноки рассеялись по лесам. Впрочем, все эти страшные бедствия были как бы неизбежным следствием вторжения диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно относились безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы великого Чингисхана. Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они не были. Поэтому в Золотой Орде свободно служились богослужения разных вероисповеданий и сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских, и других обрядов. Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от наших князей исполнения некоторых своих суровых обрядов, например: прохождения через очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это является изменой святой вере и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году. Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то он, приняв благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую веру, чем поклонится идолам. То же обещал и боярин его Феодор. Епископ укрепил их в этой святой решимости и дал им Святые Дары в напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали с князя и боярина, чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари». Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь слава тленного мира!» Пока носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и приобщились Святых Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили Михаила, начали бить кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали ногами, наконец отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!» После него таким же образом был замучен его доблестный боярин. Святые мощи их почивали в Московском Архангельском соборе. ТРОПАРЬ, глас 8 Троичнаго Божества осиянием просветився,/ страстотерпче великий княже Михаиле,/ с премудрым болярином ти Феодором,/ самозванна к подвигом устремистася,/ сквозе огнь не идоста,/ кусту же и идолом не поклонистася, но оплеваста/ и нечестиваго царя обличиста,/ Христа же Единаго от Троицы Бога Суща исповедаста./ И Того ради кровей своих струями обагристася, славная./ Темже и венцы от Него победная прияста,/ и нас свыше назираета,/ молим вас, святыя, молите Того,/ яко да вашими молитвами избавит нас от всяких обстоящих ны зол/ и подаст нам вся благая,/ Иже Един Сый прославляемый во святых Своих. КОНДАК, глас 5 Солнца мысленнаго праведнаго — Христа/ озарився сиянием, пребогате Михаиле,/ видимому солнцу не поклонился еси/ и твари паче Творца не послужил еси/ и нечестие обуздал еси,/ ярости царя не убоявся/ и крове своей обагрением/ Христови предстал еси, радуяся./ И ныне в пренесении мощей твоих/ нас свыше назирай и Христа Бога моли,/ молимся яко спастися нам/ и Православию непоколебиму пребыти,/ Отечеству нашему соблюстися во всем/ молитвами твоими, святе,/ по велицей Его милости.

Источник: прот. Артемий Владимиров

Житие мучеников, Михаила кн. Черниговского, и боярина Федора.

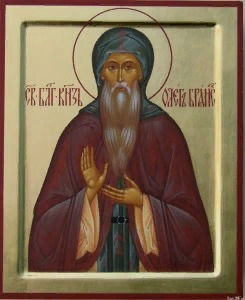

Святой благоверный, князь Олег Романович Брянский

Святой благоверный князь Олег Романович Брянский (в Крещении Леонтий) был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского, замученного в Орде татарами. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом, князем Романом Михайловичем Брянским, участвовал в войне против Литвы. Святой Олег был равнодушен к богатству и мирской славе; его больше всего привлекала монашеская жизнь. Поэтому, в 1274 году, уступив свой престол брату он постригся в монахи с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. Святой Олег стал известен строгостью своей монашеской жизни. В этом монастыре святой благоверный князь скончался около 1285 года и был погребен в монастырском храме. Его мощи почивали в Петропавловском Брянском монастыре.Нашествие на Русь ордынских полчищ в XIII веке было воспринято современниками как «погибель Русской Земли». Померкла самобытность государства, расхищены его богатства, замерла торговля, сожжены города, храмы и иноческие обители. Гибло все земное, временное, все дела рук человеческих. Уцелело лишь то, что вечно и непоколебимо: вера Христова, Церковь Православная, которую, по обетованию Спасителя не одолеет и сам ад. Она очищалась, как золото, в горниле страданий, возвышалась незыблемо, как утес в бушующих волнах океана. Только на этом камне веры могла возродиться Русь, когда наступил час ее Воскресения. В эту эпоху особенно остро ощущалась малозначимость «славы мира сего, » и в то время, как одни князья всеми правдами и неправдами искали и добивались власти, другие с легкостью разставались с ней, предпочитая нетленную славу Царства Небесного. Исповеднический подвиг в языческой Орде князя-мученика Михаила Черниговского и его боярина Феодора 20 сентября 1246 года имел вселенское значение. На все уговоры окружавших уступить требованию хана и поклониться идолам, тем самым сохранить власть и в дальнейшем послужить Руси, как и на прочие лукавые речи, князь Михаил отвечал: «Не хочу я быть христианином только по имени, а дела творить языческие». Устояв перед этим великим искушением и не дав повода к соблазну братии, князь претерпел мученическую кончину ради Христа. «Не погублю души моей, прочь слава мира сего тленного», — эти предсмертные слова Святых Михаила и Феодора стали завещанием Православной Руси. «Род праведных благословится», — говорит Святой псалмопевец Давид. Это в полной мере относится к Святому князю Михаилу. Он стал родоначальником благочестивой династии, дети и внуки князя продолжили его христианское служение. Дочь Страстотерпца Михаила, Преподобная Евфросиния Суздальская, за свое строгое постническое и Богоугодное житие причислена к Лику Святых. Сын Михаила, князь Брянский Роман, также стяжал особенную милость Божию. В 1288 году он получил исцеление перед чудотворной иконой Божией Матери на Свенской горе, где впоследствии основал храм и монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Ныне он почитается как Святой благоверный князь. Из летописей известно, что в 1274 году Роман вместе с сыном Олегом (во Святом Крещении — Леонтием) участвовал в военных действиях против Литвы. По окончании войны Олег приезжал во Владимир Волынский к своей сестре Ольге (во Святом Крещении — Елене) Романовне, супруге благочестивого князя Волынского Владимира Васильковича, создателя многих храмов и монастырей. Наследовав после смерти своего мужа богатые земли на Волыни, она, надо полагать, помогала брату Олегу в устроении его Брянской обители. Видя, сколь преходящи и непрочны красоты и богатства земные, Олег отказался от заманчивой наследственной власти великого князя Черниговского, передав ее своему брату, а сам принял монашество с именем Василия, в созданном им на свои средства, Брянском Петро-Павловском монастыре. В этой обители Святой благоверный князь скончался строгим подвижником в начале XIV века, предположительно в 1331 году.Тело Святого Олега Брянского было погребено под спудом в соборном храме его монастыря.Известно, что из благоговения к памяти Святого князя-подвижника Патриарх Никон возвел Петро-Павловскую обитель на степень ставропигии (ставропигиальный монастырь управляется не епархиальными Архиереями, а непосредственно Патриархом). В 1701 году на месте деревянного храма, где покоились Святые мощи Благоверного князя, был построен каменный храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы с приделом в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. В другом приделе вскоре был освящен Престол в честь иконы Божией Матери «Знамение».В ноябре 1893 года Великий князь Константин Константинович, пожертвовал Петро-Павловскому монастырю икону «Святого благоверного князя Олега Брянского Чудотворца со сребропозлащенною к ней лампадою, весом 2 фунта 17 золотников и четыре билета пятипроцентных по 150 рублей с тем, чтобы проценты с этих билетов поступали на елей в неугасимую лампаду пред этой иконой». 4-го октября 1894 года разрешено было издание икон Брянских Святых, князя Олега и Преподобного Поликарпа, а также их металлических образков.14 июля 1897 года Святейший Синод, в ответ на ходатайство Брянской городской Думы, издал указ, в котором говорилось: «По вниманию к благочестивому усердию граждан города Брянска и согласно отзыву Преосвященного Орловского, Святейший Синод определяет: совершать ежегодно в городе Брянске торжественное празднование в честь Святых угодников Олега и Поликарпа, в дни их памяти, дозволив вместе с тем возглашать имена этих угодников Божиих на отпустах и носить их иконы вместе с иконой Свенской Божией Матери в ежегодно совершаемом 11 августа крестном ходе вокруг города Брянска…»13-го июля 1900 года Брянская городская Дума объявила 20 сентября — день памяти Брянского угодника Божия, Святого князя Олега — не торговым днем. В этот день, с 1900 года, во всех Брянских храмах совершались торжественные Богослужения, а торговля была закрыта. В 1903 году, по благословлению Святейшего Правительствующего Синода, издан «Верный месяцеслов всех Русских Святых», где впервые указан и день памяти Преподобного Олега, князя Брянского — 20 сентября / 3 октября.В начале 1930-х годов, по благословению Архиепископа Брянского Даниила (Троицкого), во избежание поругания от безбожников, произошло перезахоронение мощей Преподобного князя Олега. Честные мощи были перезахоронены в подклете под Алтарем Введенского храма обители. Принимавшие участие в перезахоронении дали обещание не рассказывать никому о происшедшем. Лишь в 1995 году бывшая староста Введенского храма Мария Александровна Белова, которая в 1930-е годы была юной прихожанкой, открыла местонахождение Святых мощей.По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека, усердием протоиерея Георгия Козловского и других священнослужителей Введенского храма местонахождение Святых мощей Преподобного князя было обнаружено.10 августа 1995 года честные останки Святого Олега были вновь обретены и с тех пор открыто почивают во Введенском храме Петро-Павловской обители. В воскресные дни во время вечернего Богослужения перед мощами совершается чтение Акафиста Преподобному Олегу Архиерейским Служением. Каждый день в семь часов утра у мощей Святого Олега служится молебен.5 декабря 2003 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, было установлено празднование Собора Брянских Святых в день памяти Преподобного князя Олега Брянского.Тропарь, глас 8:От юности возлюбив Христа всем сердцем, преподобне / славу земную, яко преходящу, оставил еси / и царство земное в ничтоже вменивше, / лику инок радостно причелся еси / и труды многими град Брянск, аки солнце пресветло, озарил еси: / тем, быв Троицы украшение, моли, княже Олеже, Христа Бога, спастися душам нашим.Величание: Ублажаем тя, / благоверне княже Олеже, / и чтим святую память твою, / ты бо молиши за нас / Христа Бога нашего.

Собор святых Брянской митрополии:

Сщмч. Кукша Печерский, иеромонах († после 1114, память 27 августа) Мч. Никон Печерский, ученик прп. Кукши († после 1114, память 27 августа) Блгв. кн. Давид Черниговский († 1123) Прп. Никола Святоша, Черниговский, Печерский, князь, инок, в Ближних (Антониевых) пещерах († 1143, память 14 октября) Блгв. Игорь Ольгович, Черниговский и Киевский, вел. князь, чудотворец: († 1147, память 5 июня и 19 сентября) Мчч. кн. Михаил Всеволодович Черный и боярин Феодор, Черниговские († 1245, память 14 февраля, 20 сентября) Прп. Евфросиния Суздальская, княжна († 1250, память 25 сентября) Прп. Олег Брянский, князь († ок. 1285, память 20 сентября) Блгв. Роман Брянский, князь Черниговский и Дебрянский († после 1288) Свт. Феогност Киевский и Московский, митрополит, († 1353, память 14 марта) Прп. Александр Пересвет, схимонах, воин, († 1380, память 7 сентября) Прп. Тихон Карачевский (XVI в.) Прп. Поликарп Брянский, игумен († 1620–1621, память 23 февраля) Свт. Феодосий Угличский, архиеп. Черниговский, († 1696, память 5 февраля, 9 сентября) Свт. Иоанн Тобольский, митрополит († 1715, память 10 июня) Свт. Филофей Тобольский (в схиме Феодор), митрополит, († 1727, память 31 мая) Прп. Феодор Санаксарский († 1791, память 19 февраля, 21 апреля) Прп. Василиск (Гаврилов), Туринский († 1824, память 29 декабря) Прп. Зосима (Верховский), схимонах († 1833, память 24 октября) Прп. Лев Оптинский († 1841, память 11 октября) Свт. Филарет (Амфитеатров), в схиме Феодосий, митр. Киевский († 1857, память 21 декабря) Прп. Макарий Оптинский († 1860, память 7 сентября) Прп. Моисей Оптинский, схиархимандрит († 1862, память 16 июня) Свт. Игнатий (Брянчанинов), еп. († 1867, память 30 апреля) Прп. Иона (Мирошниченко), в схиме Петр, архим., Киевский († 1902, память 9 января) Сщмч. Макарий (Гневушев), еп. Вяземский († 1918, память 22 августа) Сщмч. Александр (Левицкий) протоиерей († 1937, память 24 ноября) Сщмч. Алексий (Тютюнов), иерей († 1937, память 24 ноября) Сщмч. Варлаам (Попов), протоиерей († 1937, память 25 ноября) Сщмч. Василий (Богоявленский), архиеп. Черниговский († 1937, память 14 августа) Сщмч. Григорий (Фаддеев), иерей († 1937, память 13 декабря) Сщмч. Дамаскин (Цедрик), еп. Глуховский († 1937, память 2 сентября) Сщмч. Иоанн (Никольский), иерей († 1937, память 24 ноября) Сщмч. Корнилий (Удилович), иерей († 1937, память 24 ноября) Сщмч. Митрофан (Корницкий) протоиерей († 1937, память 24 ноября) Сщмч. Серафим (Остроумов), архиеп. Смоленский († 1937, память 25 ноября) Сщмч. Серафим (Чичагов), митр. († 1937, память 28 ноября) Сщмч. Серафим (Василенко), протодиакон († 1937, память 30 сентября) Сщмч. Стефан (Грачев), иерей († 1938, память 25 января) Сщмч. Николай (Могилевский), митр. Алма-Атинский, исповедник († 1955, память 12 октября)

По материалам сайта Брянской епархии

Преподобный Олег (в иночестве Василий) Романович Брянский, князь

✟ Также в этот день Св. Православная Христова церковь отмечает день памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта (ок.118) ✟

3 октября Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Их жизнь и страдания были хорошо известны на Руси. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида.

Евстафий происходил из знатного рода и был богат. Его талант и храбрость были столь велики, что одно его имя приводило врагов в трепет. Изначально Плакида не был христианином, но все равно он творил много добрых дел, помогал всем нуждающимся. Такими же добродетельными были его супруга и дети.

Однажды во время охоты Плакида погнался за оленем и оказался у подножья скалы. Вдруг он увидел, что у оленя между рогов сияет крест, на котором изображено распятие Иисуса Христа. Неожиданно послышался голос: «Зачем ты гонишь меня, Плакида?». Услышав это, мужчина уверовал во Христа. Вернувшись домой, он обо всем рассказал близким. После чего они отправились к священнику, который поведал им обо всех заповедях Божьих и крестил их. При крещении Плакида получил имя Евстафий, его жена – Феопистия, а дети – Агапий и Феопист.

Через время на дом Евстафия обрушились несчастья – воры расхитили его богатство, заболели и умерли практически все слуги и скот, супруга попала в руки разбойников, одного из сыновей схватил лев, другого – волк. Евстафий думал, что его близкие погибли. На самом же деле, чад его спасли и воспитали пастухи, жена тоже осталась живой.

Когда на Римские земли вновь напали враги, Траян велел отыскать Плакиду, который возглавил войско и смог одержать блестящую победу.

По Божьей милости Евстафий свиделся с женой и сыновьями. В великой радости возвращались они домой. Но в это время на римском престоле Траяна сменил язычник Адриан, который разозлился на Евстафия за то, что тот отказался посетить языческий храм и принести жертву идолам. Полководца лишили всех почестей, вызвали на суд вместе с женой и детьми и приговорили к смерти. На них выпустили диких зверей, но они не тронули мучеников. Тогда святых заключили внутрь медного раскаленного быка. Через три дня вместо праха мучеников гонители увидели их тела целыми и невредимыми. Лица святых сияли необыкновенной красотой.

3 октября (20 сентября по старому стилю) по Народному календарю - «Астафий Ветряк»

Другие названия праздника: «Евстафий», «Астафьев день», «Астафьевы ветры», «Ветряк», «Мельник». День был знаменит своими ветрами, по направлению которых судили о предстоящий погоде. День посвящён великомученику Евстафию Римскому. На Руси святого Евстафия именовали Ветряком, а этот день прозвали Астафьевыми ветрами. «Ветряк дует всяк», - говорили наши предки. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день было тепло и летела паутина, значит снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ожидать ранних морозов. По народному поверью, 3 октября ветер мог быть как добрым, так и зловредным - наломать деревьев в саду, «сорвать красоту с женского лица и по сорной траве развеять». Чтобы этого не случилось, в этот день по утру старшая женщина в доме выходила на крыльцо ветер заговаривать. Говорила она такие слова: «Ветер - ветрище, лети ты за семь высоких лесов, за семь глубоких морей, не тронь моего следа да следа моих детей, а то заступлю на твои следы, да поветочкой осиновой тебя забью». После этого женщина брала осиновую ветку, воткнутую в крыльцо с вечера и хлестала по воздуху наотмашь. После в ветер бросалась горсть зерна с приговоркой: «Иди к добрым людям». В народе в этот день также отмечался праздник мельника. Мельница и дом мельника обычно стояли в отдалении, поэтому их жизнь зачастую была окружена таинственностью. Мельникам приписывали дружбу с водяными, русалками и нечистой силой. Испытывая суеверный страх, люди старались обходить мельницы, особенно те, которые были заброшены. Ведь там обитают черти и вурдалаки. По поверью, мельники в этот день бросали в реку буханки хлеба и выливали водку, чтобы задобрить водяную нежить. А еще 3 октября рубилась самая поздняя капуста. Ее специально оставляли на грядках, чтобы осенний заморозок подморозил верхние листы. Считалось, что такая капуста и щи из нее имеют собственный неповторимый сладковатый привкус. Поговорки и приметы: - Не все ненастья на Астафья - проглянет и ясный день. - Ветер южный - к теплой погоде, восточный - к солнечным дням, северный - к морозам, западный - к обильным осадкам. -Если в эти дни туманно и тепло, летит белая паутина - к благоприятной осени и нескорому снегу. -Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким - к ненастью. -Первый снег зачастую ложится в безветрие. - Если шишки выросли на верхних ветках ели, значит морозы придут в конце зимы, если же их много внизу, то холода нагрянут уже в этом году. - Если тепло и летает паутина, снега долго не будет. - Родившимся 3 октября предстоит в жизни много испытаний. Носить им следует нефрит.

3 октября празднуют именины: Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Фёдор.

Народные приметы на 3 октября 2020 года

Комментарии