Иоаким и Анна: узнать праведность в лицо

- "ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ"

- 7 авг. 2020 г.

- 5 мин. чтения

Обновлено: 8 авг. 2020 г.

7 августа (25 июля по старому стилю) Церковь празднует день памяти праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Но говорить о святой Анне, не вспоминая при этом ее супруга, было бы неправильно.

Подлинная праведность никогда не бросается в глаза. Даже если праведник на виду или сам по себе имеет широкую известность. Святые богоотцы Иоаким и Анна поминаются в конце практически каждого богослужения, эти святые известны почти каждому православному. А, между тем, подавляющее большинство знает о них совсем немного. Жили праведной жизнью, были бездетной супружеской четой, в преклонном возрасте удостоились рождения дочери, которой Бог судил стать Матерью Спасителя мира. Вот, пожалуй, и всё. Причём это – действительно всё, поскольку даже пространные, подробные жития святых богоотцов, так или иначе, строятся на этих небогатых сведениях. Впрочем, никто да не смущается краткостью, поскольку главное здесь, как нередко бывает – между строк. Итак, супружеская пара праведной жизни, достигшая преклонных лет и остающаяся бездетной. В наших святцах очень немного святых супружеских пар. Большинство из них в своей семейной жизни либо понесло какой-то серьёзный подвиг, вроде того, что описан в житии Евстафия Плакиды, либо закончило свои дни в монашестве. Сразу оговоримся, что второй вариант почти что никак не характеризует ни самих супругов, ни их отношения. Да и в попытке объяснить совместный монашеский постриг супругов, проживших в браке много лет, тем, что супружеская любовь с годами трансформируется в любовь исключительно к Богу, видится явная натяжка.

Всё, как всегда, гораздо проще: в древности на Руси был очень распространён обычай принимать перед смертью монашеский постриг. Причём обычай этот был столь всеобщим, что постриг едва не превратился в рядовую требу: монастырей и монашествующего духовенства на всех не хватало, поэтому в монашество постригали рядовые приходские священники. Так что там, где на первый взгляд видится подвиг, на самом деле просматривается простое следование сложившейся традиции. Ни для кого не секрет, что тихое семейное счастье результат не только большой любви, но и кропотливого каждодневного труда. Но вот в лице Иоакима и Анны мы видим редкий для наших святцев тип семейной пары, прожившей жизнь без явного подвига и пребывшей вместе до самой смерти. Чего стоит создать нормальные семейные отношения и какой самоотдачи требует необходимость простого поддержания этих отношений в здоровом виде, знает каждый семейный человек. Ни для кого не секрет, что тихое семейное счастье результат не только большой любви, но и кропотливого каждодневного труда. И вот перед нами супружеская чета, прожившая именно такую, тихую и праведную, совместную жизнь. То есть чета, в которой каждый из супругов незаметно и неустанно трудился и над собой, и над отношениями со второй половиной, и над атмосферой в семье. Что называется: узнайте праведность в лицо. Но и это ещё не всё. Жить праведным супругам приходилось с немалой скорбью. Бездетность даже для самых гармоничных, сплочённых и любящих пар бывает серьёзным испытанием. А тут вся болезненность момента многократно усиливается атмосферой, в которой живут супруги. Еврейское общество на стыке двух эр воспринимало детей не только как продолжение рода. В детях видели Божий дар и Божие благословение. Как известно, «взыскающие Господа не лишатся всякого блага» (Пс.33), в древнем еврейском обществе понимание этой истины было доведено до границы абсурда. Признаком благоволения Божия, не иначе как за праведность, считалось обилие земных благ и, в первую очередь, многочадность. И напротив, отсутствие житейских благ у человека воспринималось как признак того, что Бог к человеку не благоволит. Не иначе, как у него есть какие-то, может быть неизвестные каждому, но серьёзные грехи. И отсутствие детей здесь было на первом месте. Не видело тогдашнее общество праведность жизни богоотцов. Мало того, что праведность и так всегда скрыта от посторонних глаз, так ещё и бездетная старость давала повод всем, кому не лень, подозревать праведников в разнообразных грехах.

Мы знаем, что общая беда нередко сближает людей. Но так зачастую бывает в ситуациях, когда у беды есть свой срок. Долговременная же скорбь имеет прямо противоположную особенность. Она разводит супругов по углам. И именно эта ситуация, как, наверное, никакая другая, раскрывает перед нами всю чистоту и глубину супружеской любви праведников. Мы знаем, что общая беда нередко сближает людей. Но так зачастую бывает в ситуациях, когда у беды есть свой срок. Долговременная же скорбь имеет прямо противоположную особенность. Она разводит супругов по углам. Осознавая, с одной стороны, неразрешимость проблемы, а с другой, понимая, что она непреодолима, супруги нередко учатся переживать беду поодиночке. Каждый в себе. Что способствует сначала самозамкнутости, зацикленности на себе и своём переживании проблемы, а потом и взаимному отчуждению, итогом которого становится ситуация, когда под одной крышей оказываются два совершенно чужих друг другу человека, которых если что и объединяет, так только штамп в паспорте, общая жилплощадь и общее прошлое длиной в десятки лет. И вот именно этого не произошло с праведными Иоакимом и Анной. Бездетность не стала для каждого из них собственной бедой и поводом для исключительно личных переживаний, не вбила между ними кол, не послужила поводом для обид, конфликтов и взаимных претензий. В итоге Бог утешил праведников чудесным рождением дочери. Явив, тем самым, и Свою милость супругам, и лживость предубеждений, которыми жило тогдашнее еврейское общество, и заботу о спасении мира, поскольку дочери престарелых праведников предстояло стать Матерью для воплотившегося Бога. * * * А для нас в житии святых богоотцов заключается сразу несколько уроков. Во-первых, мы видим и убеждаемся, что настоящая супружеская любовь всегда сильнее любых скорбей, искушений и испытаний. Во-вторых, очевидным становится тот факт, что общественное мнение – далеко не мерило справедливости и правды, скорее даже наоборот, обществу всегда проще надругаться над праведностью, недели противостать явному злу. Ну и в-третьих, Божьи суды – не суды человеческие. И то, что на первый взгляд может выглядеть как оставленность Богом, на поверку оказывается Его премудрым промыслом. Направленным, как всегда, на благо человека.

Источник: https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua

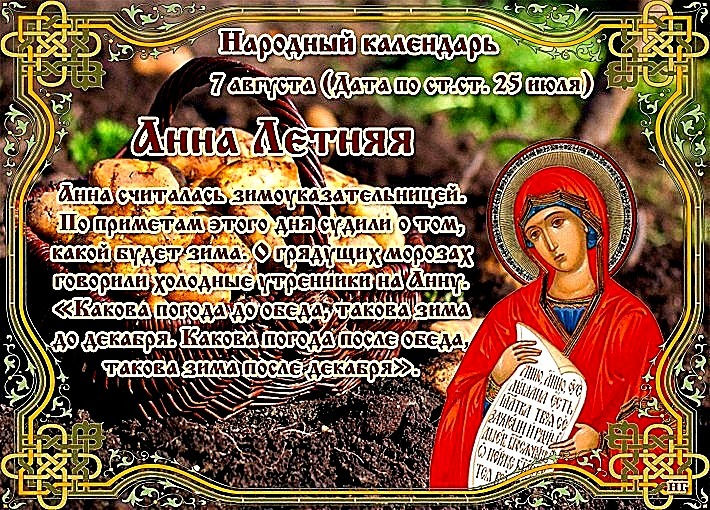

7 августа (25 июля по старому стилю) по Народному календарю - «Анна Летняя»

Другие названия праздника: «Макар», «Анна и Макарий», «Анна Холодная», «Зимоуказница». По этому дню предсказывали время наступления и характер будущей зимы. Продолжалась жатва. 7 августа также отмечали свой праздник странники, или как их называли в народе, «Калики перехожие». В народном календаре этот день посвящён дню кончины святой Анны, бабушки Иисуса Христа (Помазанника Божьего), матушки девы Марии - святой Анне, называемой Богопроматерью.

7 августа бурлили по городам ярмарки. Считалось, что на Макария Нижегородская ярмарка была именинницей. В эти дни в Нижнем Новгороде был вселенский торг. Ежедневно павильоны вбирали тысяч полтораста посетителей. На зерно, нефть, машины, лен, древесину, кустарные изделия, ткани и прочее заключались умопомрачительные по суммам сделки.

А ещё в этот день встарь на угорах, у берегов рек горели костры: кашицей-ссыпчиной, квасом с редькой отмечали свой день калики перехожие, сказители былин под перезвон гуслей-самогудок. Они выступали и носителями народного эпоса и сами порой складывали вирши.

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый - снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинали резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

7 августа начинали собирать ягоды черемухи и второй урожай грибов. Обрезались отцветающие бутоны роз. Продолжались и работы в поле: крестьяне жали колосья хлеба, клали их в копны и свозили домой. Принято было помогать тем односельчанам, которые не успевали в срок со сбором урожая.

В эти дни поспевал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола наших предков, а рецептов разных кушаний - повседневных и праздничных - существовало множество. Кроме традиционных жареной и вареной картошки, русские люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и даже картофельные котлеты.

Народные приметы на 7 августа:

- Если утренник холодный, и зима холодная.

- Погода до обеда предсказывает погоду зимы до декабря, а погода после обеда - после декабря.

- Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь - зима будет снежная и теплая.

- Много желудей на дубе - к теплой зиме.

- Если аисты решили начать приготовления к отлету, значит зима сулит быть ранней и морозной, а весна, наоборот, теплой.

- Если муравьи начинают увеличивать муравейники - будет суровая зима.

- Если зазеленеет овес (второй раз) - это к дождливой осени.

- Родившиеся 7 августа будут иметь крепкое здоровье и плодотворную жизнь.

7 августа празднуют именины: Александр, Аттал, Виттий, Епагаф, Макар, Матур, Понтин, Санкт, Христофор, Анна, Вивлия, Евпраксия, Олимпиада

Источник: https://vk.com/narod_kalendar

См. видео: https://youtu.be/ilizShuQB_s

Комментарии