Страстная седмица

- "ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ"

- 26 апр. 2021 г.

- 59 мин. чтения

Обновлено: 28 апр. 2021 г.

См. раздел СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Страстная седмица посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. По величию и важности совершавшихся событий каждый день этой седмицы именуется святым и великим. Эти священные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения чрез страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком почитании у христиан. Верующие проводили Страстную седмицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия.

Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история страданий Спасителя, Его последние Божественные наставления. Каждому дню седмицы усвоено особое воспоминание, выражаемое в песнопениях и евангельских чтениях утрени и литургии.

Страстная седмица

прот. Григорий Дебольский

По царском входе своем в Иерусалим Иисус Христос до самой смерти своей ежедневно бывал во храме Иерусалимском, творя чудеса и преподавая спасительное учение. Во храм Иерусалимский для слушания Господа ежедневно стекался народ с самого утра (Лк.21:37-38). В это время Спаситель между прочим произнес слова: внемлите себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пианством и печальми житейскими: бдите убо на всяко время молящеся, да сподобитеся избежати всех сих хотящих быти, и стати пред Сыном человеческим (Лк.21:34-36). Таким образом, дни перед Пасхой Сам Господь освятил своим ежедневным пребыванием и Своею всенародною проповедью Евангелия во храме Божием и заповедью благоговейной бодрствовать преимущественно во дни Страстной седмицы, в которые эта заповедь произнесена, и наконец прославил своими спасительными страданиями и смертью (Лк.19:47).

Апостолы, благоговея к великим событиям смерти и воскресения Господа, по вознесении Его на небеса, начали праздновать Великую неделю страданий, смерти и воскресения и всем верующим заповедали хранить ее[1].

Согласно с примером и учением Иисуса Христа, Православная Церковь со времен апостольских дни Страстной седмицы посвящает особенному благоговению и называет седмицею Страстною и Великою. «Великою она называется, – говорит св. Златоуст, – не потому, что дни ее дольше или их больше числом; но потому, что во дни ее совершены Господом нашим великие дела. В эту Великую неделю разрушено долговременное царство дьявола, истреблена смерть, низложен сильный, расхищены его орудия, побежден грех, снято проклятие, отверст рай, небо сделалось доступно человекам. Люди соединились с Ангелами, разрушено средостение, преграда удалена, и Бог мира примирил небесное и земное. Поэтому она называется Великою неделей»[2]. Подобно Господу, ежедневно пред своими страданиями пребывавшему в храме Иерусалимском для молитвы и проповеди Евангелия, и по заповеди и примеру апостолов, древние христиане проводили Страстную и Великую неделю с особенным благочестием, каждый день собираясь в храм Божий для молитвы и слушания пастырских поучений[3].

Подражая первенствующей Церкви, и Церковь Кафолическая Православная доселе проводит Великую Страстную неделю с особенным благоговением. Вступая в подвиги Страстной седмицы, Церковь взывает: «От ветвий и ваий, как от божественного праздника, в божественный прешедше праздник, стецемся вернии к честному и спасительному таинству Христовых страстей, и Сего видим терпяща за нас страсть вольную»[4].

Богослужение Страстной седмицы

Приемля живое участие в страданиях Иисуса Христа, сообразуясь смерти Его (Флп.3:10), св. Церковь в седмицу страданий и смерти Его облекается в темные одежды, и действия свои согласует со своими печальными воспоминаниями. При богослужении на Страстную седмицу Церковь особенно произносит благовестия евангелистов.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь совершает одинаковое богослужение – великое повечерие, утреню и Литургию преждеосвященных даров. В целом своем состав богослужения Страстной седмицы продолжительнее и торжественнее ежедневного великопостного богослужения.

Богослужением Страстной седмицы Церковь делает нас участниками Крестного пути Христова и призывает нас особенно на подвиг духовного бодрствования сообразно с заповедью Господа: иже хощет по Мне ити, да отвержется себе и возьмет крест свой, и произнесенной Господом пред Его страданиями: да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством и печальми житейскими (Лк.21:34). Побуждая нас в Страстную седмицу особенно к духовному бодрствованию и деланию добра со Спасителем, Церковь в великие дни этой седмицы произносит умилительную песнь: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, Его же обрящет бдяща: недостоин же паки Его же обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши». В три первые дня седмицы Церковь постановила прочитывать при богослужении весь Псалтырь, кроме 118 псалма, отнесенного к Великой Субботе, и этим чтением изображает нам живые ожидания древними Искупителя и вводит нас в сознание глубокого падения природы человеческой, чающей оправдания только свыше.

Сопровождая Господа на вольные страдания и смерть, Церковь на утрене, на Часах и Литургии многократно произносит благовестия евангелистов об Иисусе Христе и этой радостной вестью и на крестном пути до Голгофы облегчает верующим следовать за Грядущим на вольную страсть. В первые три дня Страстной недели Церковь постановила благовествовать верующим среди храма на Часах глаголы всех евангелистов о жизни, учении и деяниях Господа, – начинать это благовестие с рождества Его по плоти, продолжать до вольных Его страданий и смерти[5]. Этим продолжительнейшим благовестием о земной жизни Иисуса Христа Церковь всенародно свидетельствует, что Он есть Богочеловек – Ходатай Бога и людей, и что он пострадал и умер невинно и добровольно для нашего спасения, потому что Его учение и дела, о которых благовествует Евангелие, самые благотворные для людей и должны возбуждать во всех благоговение и благодарность к Нему.

Постановление Церкви совершать чтения Евангелия в продолжение первых трех дней Страстной седмицы восприняло начало свое с древних времен. В 4 веке св. Иоанн Златоуст указывает на это постановление в беседе своей на Великую Пятницу. Хотя в этой беседе, судя по времени, к которому она относится, святитель упоминает о чтении Евангелия собственно в Великий Пяток, но вероятно, указывает в ней и на чтение Евангелия в первые три дня Страстной седмицы, потому что он говорит в беседе: «По благодати св. Духа установлено у нас прочитывать во всенародный праздник, именно в великий вечер Пасхи, о всех деяниях Господа[6]. В Великий же Пяток Церковь благовествует о последних событиях земной жизни Иисуса Христа.

Из пророчеств об Иисусе Христе избрано для 6-го часа настоящих дней одно видение одушевленной колесницы у Иезекииля, – в понедельник (Иез.1:1-20); во вторник (Иез.1:21-2, 1); в среду (Иез.2:3-3, 3). Нетрудно уразуметь, что подобный Сыну человеческому, восседящий на многоочитой Херувимской колеснице, есть не кто другой, как правитель Церкви и Господь всего мира Сын Божий. Но где является Владыка неба и земли пророку? При реке Ховар, посреди пленения является Он как вождь и защитник своего народа и посылает проповедь покаяния. Так посреди пленения всемирного явился Он и в дни своего истощания, и воссиял свет сидящим в сени смертной, принес жизнь узникам смерти и послал во весь мир многих проповедников спасения. Что приемлет пророк из рук явившегося ему божественного мужа? свиток книжный, весь исписанный рыданием, жалостию и горем, но который в устах пророка был сладок, как мед. Не показывает ли и это, что рука, подавшая свиток, была рука Спасителя мира? Только Он, испивший всю горесть наших бедствий, делает для истинных последователей своих все страдания и горести сладкими, спасительными.

На вечерне в первые четыре дня Страстной седмицы Церковь произносит паремии из книги Исхода, знаменательно изображающие состоянием тяжелого рабства и событием избавления евреев от рабства египетского духовное наше рабство греху и смерти и избавление от этого рабства Иисусом Христом. А другую паремию из книги Иова, которого невинные страдания были преобразованием невинных страданий Спасителя для спасения мира.

Великий Понедельник

Дни Великой седмицы издревле посвящены Церковью каждый особому воспоминанию и каждый называется Великим. С Великого Понедельника Церковь прославляет «честные страдания Господа, которые, яко же светила совершенна, воссиявают миру. Христос грядет страдать благостью, вся содержа дланию, изволяет простреться на древе, чтобы спасти человека. Страстей Господних начатки настоящий день светлоносит. Приидите празднолюбцы, стретим песнями Создателя, грядущего прияти крест, испытания и раны. Приидите очищенными смыслы сшествуем Ему, и сраспнемся, и умертвимся Его ради житейским сластем»[7].

Созерцая образ уничижения и славы Сына Божия в прообразованиях ветхозаветных и побуждая нас в великие дни Страстной недели преимущественно к целомудренной и благочестивой жизни, Церковь в Великий понедельник воспоминает целомудренного Иосифа, бывшего преобразованием Иисуса Христа[8].

Любимый сын Иакова Иосиф из зависти продан был своими братьями по плоти; Иисус Христос, возлюбленный Сын Отца небесного, был предан и осужден на смерть по ненависти и зависти иудеев, своих единоплеменников. Сын Израилев, проданный в Египет, заключается в темницу; осужденный на смерть Сын Божий снисходит в гроб. Непосредственным действием промысла освобожденный из темницы Иосиф господствует над Египтом; Иисус Христос, по восстании Своем из гроба, приемлет власть над миром. Иосиф во время семилетнего голода питал всех, притекавших к нему за хлебом; Иисус Христос сделался для нас небесным хлебом для вечной жизни.

Созерцая невинные страдания Иисуса Христа в преобразованиях ветхозаветных, Церковь в Великий Понедельник приводит на память нам также и бесплодную смоковницу, которая по слову Господа в день настоящего Великого понедельника иссохла. Вечером того же дня, в который Иисус Христос как царь вошел в Иерусалим, Он удалился из Иерусалима в Вифанию и там провел ночь. Утром настоящего Великого Понедельника, возвращаясь в город, Иисус Христос взалкал и, увидев близ дороги смоковницу, подошел к ней. Смоковница покрыта была листьями, но на ней плодов не было. Господь сказал: да николиже от тебе плода будет во веки, и абие изеше смоковница – тотчас засохла (Мф.21:17-22; Мк.11:19-26). Высохшая смоковница, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательной проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек перед Богом духовно мертв. Ибо Господь сказал им: аминь глаголю вам, аще имате веру и не усумнитеся, не токмо смоковничное сотворите: но аще и горе сей речете: двигнися и верзися в море: будет. И вся, елика аще воспросите в молитве верующе, приимете (Мф.21:21-22). По изъяснению Церкви, высохшая смоковница знаменует также лицемерное сонмище иудейское, у которого Спаситель не нашел истинного плода, кроме лицемерной сени закона, и эту сень бесплодного сонмище обличил и осудил. Смоковнице подобна и всякая душа, не имущая духовных плодов: кто не имеет истинно добрых дел, освящаемых верою и молитвою, того не защитит от осуждения одна наружность. На зеленеющей бесплодной смоковнице Спаситель показал и то, что Он имеет силу не только благотворить, но и являть правосудие свое[9].

Соборище смоковницу Христос еврейское, Плодов чуждую духовных вообразуяй, Клятвою усушает: ея же бежим страсти[10].

Иосифа, бывшего преобразованием Иисуса Христа, и смоковницу, немедленно по слову Христову засохшую, Церковь вспоминает в Великий Понедельник с древних времен. Св. Иоанн Златоуст в одной из бесед своих на Страстную неделю говорит: «Господь прообразован в Иосифе задолго до того, что имело впоследствии произойти. В Иосифе есть великое подобие Господа. Иосифу сделаны были козни от единокровных. С Иосифа снята была разнотканная одежда; Господь имел одежду – всю истканную, которую воины сняли с Него и разделили. Иосиф оклеветан был: и Господа оклеветали. Иосиф продан был измаильтянам: Господь продан Иудой фарисеям, Иосиф брошен был в пустой ров и вышел из него невредим: Господь, погребенный в новом гробу, воскрес в третий день, и нужно ли еще больше говорить?»[11] У св. Иоанна Златоуста есть также слово и о высохшей смоковнице[12]. Это именно слово и Уставом Церкви указывается для прочтения при богослужении в Великий Понедельник.

В 6 веке св. Андрей Критский, в 8 св. Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский написали многие песнопения для богослужения Православной Церкви в Великий Понедельник, ныне исполняемые в этот день.

На утрени в Великий понедельник Церковь благовествует о высохшей смоковнице. Во храме Иерусалимском первосвященники и старейшины иудейские, изыскивая случай погубить Иисуса Христа, приступили к Нему и спросили: какою властию сия твориши, и кто ти даде власть сию? Но Господь взаимным вопросом: крещение Иоанново откуду бе: с небеси ли, или от человек? привел их самих в недоумение, и притчами своими показал им и народу крайнее их охлаждение к Богу, упорство в исполнении воли Божией, отвержение их от Бога и избрание на место их новых делателей винограда Божия, т. е. Церкви. Предложив притчу о двух сынах, посланных в виноград, из которых один сперва отказался перед отцом своим работать в винограднике, а после, раскаявшись, пошел и исполнил волю отца; другой же, дав отцу обещание возделывать виноград, и не пошел, – Иисус Христос последнему уподобил нераскаянных первосвященников и старейшин, которых предваряют в царствии Божием мытари и грешники кающиеся. Другой пророчественной притчей о делателях винограда, внушая первосвященникам и старцам, главнейшим делателям в Церкви Божией, что она непрерывно пребывает на земле и достойные делатели в винограде Божием суть только творящие волю Божию, – Господь явно изобличил их, что они суть злые и недостойные виноградари в царстве Божием, первоначально насажденном в народе богоизбранном; ибо избив пророков – этих слуг, посланных Домовладыкой в виноградник требовать плодов, они не устыдились убить и возлюбленного Сына Домовладыки небесного – Сына Божия. Но правосудный Бог предаст злодеев злой смерти, а виноград свой отдаст другим, достойнейшим делателям (Мф.21:18-43).

На Литургии Церковь благовествует пророческими словами Господа о кресте последователей Его до того времени, когда явится знамение Сына человеческого на небеси, и узрят Сына человеческого, грядуща на облацех небесных с силою и славою многою. В этом пространном пророчественном ответе на вопросы учеников своих: что есть знамение твоего пришествия и кончины века? Иисус Христос изобразил многочисленные бедствия и признаки разрушения Иерусалима и кончины века, побуждая верующих среди зол к великодушию, беспристрастию, терпению, молитве и бдению духовному, утешая распространением Евангелия в мире и прекращением бедствий ради избранных (Мф.24:9-35).

Великий Вторник

Ночь на вторник Иисус Христос провел также в Вифании, и во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма (Мф.24:1). Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто боялись народа, который почитал Его за пророка (Мф.21:46), был в восхищении от учения Его (Мк.11:18), послушаше Его в сладость (Мк.12:37).

Из Евангельских наставлений, произнесенных Иисусом Христом во вторник, Церковь избрала для назидания верующих в этот день преимущественно притчу о десяти девах, как особенно приличную времени Великой седмицы, в которую нам наиболее должно бодрствовать и молиться.

Вторник величайший дев десять носит: Победу носящих неумытного Владыки.

Так начинается синаксарь на Великий Вторник. Притчей о десяти девах Церковь внушает всегдашнюю готовность к сретению небесного Жениха целомудрием, милостыней и неотлагательным совершением прочих благих деяний, изображаемых под именем елея, приготовленного мудрыми девами[13]. «Целомудрие высоко, – говорит Церковь, – но сохраняющий оное да не небрежет и о других добродетелях, паче же о милостыне, которою свеща целомудрия просвещается». Мудрые девы приложили к девству многий и богатый елей милостыни, юродивые же имели одно целомудрие, не имея других добродетелей, а особенно милосердия. В ночь настоящей жизни задремали все и уснули. В полночь раздался клик: се жених грядет. Мудрые приготовили светильники свои и вошли с Женихом на брак и двери затворились. После приходят и юродивые, которые, не имея у себя готового елея, ходили купить его в час пришествия Жениха. Господи, Господи, вопиют они, отверзи нам, но Он отвечает: не вем вас. Сообразно с притчей о десяти девах, преимущественно избранной для назидания верующих в Великий Вторник, Церковь и в своих священных песнопениях в этот день побуждает нас к исправлению нашего поведения и целомудрию, особенно представлением внезапного пришествия Христова судить живых и мертвых.

Евангельскую притчу о десяти девах Церковь приводит на память в назидание нам, преимущественно в Великий Вторник, с древних времен. О ней упоминает в этот день св. Исидор Пелусиот, живший в начале 5 века[14]. В 8 веке Косьма Маиумский написал для Великого Вторника двупеснец, сейчас исполняемый Церковью на утрени в этот день.

На утрени в Великий Вторник Церковь благовествует о злобе первосвященников и старейшин иудейских против Иисуса Христа. Фарисеи совет восприяша, яко да обольстят его словом, во еже предати Его начальству (Лк.20:20), не представляя при своем духовном ослеплении, что над ними исполнятся слова пророка: и паде в яму, юже содела. Итак, притворяясь праведники быти, приступают к Иисусу Христу с разными коварными, искусительными вопросами, сначала фарисеи, которые полагали, что иудеи как народ Божий должны в отличие от язычников, платить дань только Богу в Его храм, потом иродиане, утверждавшие, что должно платить подать кесарю, от которого Ирод получил свою власть. Фарисеи с иродианами спрашивали Господа: достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни? Но слышавше божественный ответ Спасителя, дивишася: и оставльше его отыдоша. В тот же день приступили к Нему саддукеи, иже глаголют не быти воскресению мертвых, и спросили Господа о силе супружеского закона ужичества[15] по воскресении мертвых. И слышавше народи ответ Господа дивляхуся о учении его. Фарисеи слышавше, как посрами саддукеи, собрашася вкупе на Господа и на Христа, и спрашивали: кая заповедь больши есть в законе? Но Господь своим божественным ответом и вопросом о Христе: кий есть Сын? обличил, посрамил их неведение и упорство и совершенно заградил уста лукавствующих, так что никто же можаше отвещати Ему словесе: ниже смеяше кто от того дне вопросити Его.

Видя крайнее огрубение, лицемерие и беззаконие книжников и фарисеев, Иисус Христос произнес на них к народу и ученикам своим сильную обличительную речь, в которой, многократно взывая к ним: горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры, называл их людьми, которые глаголют и не творят: возлагают бремени, тяжка на плеща человечески, перстом же своим не хотят двигнути их: вся же дела своя творят, да видими будут; любят преждевозлегания на вечерях, преждеседания на сонмищах, целования на торжищах и зватися от человек, учителю, учителю: которые затворяют царствие небесное пред человека и сами не входят: которые снедают домы вдовиц: преходят море и сушу сотворити единаго пришельца, и творят его сына геенны сугубейша себя; которые суть вожди слепии и буи, оцеждающии комары, велъблюды же пожирающе; очищающие внешнее, внутри же полни хищения и неправды, лицемерия и беззакония; которые суть змия порождения ехиднова. После этих сильных обличений Господь угрожал Иерусалиму запустением, предсказывая иудеям, как не имате Мене видети отселе, дондеже речете: благословен грядый во имя Господне (Мф.22:15-23, 39). На Литургии в Великий Вторник Церковь продолжает благовествовать проповедь, начатую в Литургийном Евангелии Великого Понедельника. О дни же и часе второго пришествия Христова и кончины века никто же весть токмо Отец мои един. Течение обыкновенных дел не прекратится. Бдите убо яко невесте в кий час Господь ваш приидет. Блажен раб, его же пришед господин его, обрящет бдяща! Свою беседу о днях запустения Иерусалима и кончине мира Господь заключает притчами о десяти девах и о вверенных нам от бога талантах, в употреблении которых Господь некогда потребует от нас отчета, поучая сими притчами непрестанному духовному бодрствованию для неопустительного исполнения воли Божией и для постоянных ожиданий внезапного славного пришествия Господа на суд, употребление дарованных нам от Бога сил к славе Его и благу ближних. Упомянув в притчах о последнем своем пришествии на всеобщий суд, Господь предвозвещает и о том, что Он произнесет этот Страшный суд над миром[16]. Окончив вся словеса Своя, Господь объявляет ученикам: весте, как по двою дню Пасха будет, и Сын человеческий предан будет на пропятие (Мф.24:36-26, 2).

Великая Среда

Ночь со вторника на среду Иисус Христос в последний раз перед своей смертью провел в Вифании. Здесь в дому Симона прокаженного уготована была для Спасителя вечеря. Жена-грешница, узнав, что Он возлежит в дому фарисеевом, приступила к Нему с алавастровым (алебастровым) сосудом мира цельного драгоценного и возлила Ему на главу, в знак своей любви и благоговения к Нему (Лк.7:36-50). Ученики Его жалели о трате мира: можаше бо сие, говорили они, продано быти вящиле трех сот пеняз и датися нищим. Но Иисус Христос запретил смущать жену и похвалил ее: дело бо добро содела о Мне, сказал Он. Всегда бо нищыя имате с собою, и егда хощете, можете им добро творити: Мене же не всегда имате. Возливши сия миро на тело Мое, на погребение Мя сотвори. Аминь глаголю вам: идеже аще проповедано будет Евангелие сие, во всем мире, речется и еже сотвори сия, в память ея. Так, по слову Христову, делом добрым должно считать не одно благотворение ближним нуждающимся, но и посильное выражение любви к Богу и ближним; не одно благотворение ближним, которых видим, но и приношение Самому Богу, Которого не видим, благодатно присутствующему во храмах!

Между тем, как Иисус Христос возлежал в дому Симона, первосвященники, книжники и старейшины иудейские, постоянно наблюдая за Господом, собравшись у первосвященника Каиафы, советовались, как бы взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Тогда в беззаконное сборище приходит Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Иисуса Христа и предлагает: что ми хощете дати, и аз вам предам его? С радостью приняли неправедные судии коварный умысел Иуды, зараженного корыстолюбием, и поставиша ему тридесят сребреник. Оттоле неблагодарный ученик искаше удобна времени да предаст Спасителя мира (Мф.26:3-16. Мк.14:1-11). Исполняя слова Господа о жене, за два дня до смерти Его помазавшей Его миром: во всем мире речется и еже сотвори сия, в память ея, Православная Церковь в Великую Среду воспоминает преимущественно о жене грешнице, возлившей миро на главу Спасителя, проповедуя миру, еже сотвори сия, в память ея, и вместе обличает предательство Иудино. Синаксарь на Великую Среду начинается стихами:

Жена полагающи телеси Христову миро Никодимов предприят[17] смирналой.

«Се лукавый совет, – плачевно воспевает Церковь в Великую Среду, – воистину собрался неистово: как осужденника осудите горе Сидящего, и Судию всех Бога. Иуда льстец, сребролюбия рачительствуяй, предати Тя, Господи, Сокровище живота, течет к иудеям». «Грешница принесла к ногам Христовым главу свою, – как говорит и св. Златоуст[18], – Иуда простер руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а сей взять сребреники. Грешница принесла миро для помазания Господа: ученик соглашася с беззаконными, она радовалась, тратя миро многоценное: этот заботился продать Неоценимого; она Владыку познавала, а этот от Владыки удалялся; она освобождалась от греха, а сей делался пленником его».

О жене-грешнице и о предательстве Иудином Церковь воспоминает в Великую Среду с древних времен. В 4 веке Амфилохий, епископ Иконийский, Иоанн Златоуст говорили беседы в Великую Среду о жене-грешнице, помазавшей Иисуса Христа миром. Равно Исидор Пелусиот упоминает о ней в своем писании и относит ее знаменательное выражение веры и любви к Спасителю к Великой Среде[19]. В 8 веке Косьма маиумский, в 9 преподобная Кассия сочинили многие стихиры для богослужения в Великую Среду, ныне исполняемые в этот день. Св. Златоуст в 80 беседе своей на Евангелие от Матфея говорит о жене-грешнице: эта жена, по-видимому, есть одна и та же у всех Евангелистов: но нет. Три евангелиста, мне кажется, говорят об одной и той же; но Иоанн – о другой, некоторой чудной жене – сестре Лазаря. Евангелист не просто упомянул о проказе Симона, но с тем, дабы показать причину, почему жена с дерзновением приступила к Иисусу. Поелику проказа казалась ей болезнию нечистою и гнусною, и между тем она видела, что Иисус исцелил человека и очистил проказу, – иначе не восхотел бы остаться у прокаженного: то она возымела надежду, что Иисус легко очистит и душевную ея нечистоту.

Исполнилось то, что Христос предсказал о жене-грешнице. Куда не пойдешь во вселенной, везде слышишь, что возвещают об этой жене; хотя она не знаменита и не имела многих свидетелей. Кто же это возвестил и проповедал? Сила Того, Кто предсказал сие. Прошло столько времени, а память об этом происшествии не истребилась; и персы, и индейцы, и скифы, и фракиане, и сарматы, и поколение мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что сделала жена-грешница тайно в доме.

Услышьте все сребролюбцы, страждущие Иудиною болезнию, услышьте и берегитесь страсти сребролюбия. Если тот, кто находился с Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в толикую бездну от того, что не был свободен от этой болезни: то тем более вы, не слышавшие даже Писания и всегда прикрепляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены этою страстию, если не будете прилагать непрестанного попечения.

Как же Иуда сделался предателем, спросишь ты, когда он призван Христом? Бог, призывая к Себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия воле тех, кои не желают избрать добродетели, но увещевает, подает советы, все делает, всячески старается, дабы побудить их соделаться добрыми: ежели же некоторые не желают быть добрыми, Он не принуждает!. Господь избрал Иуду в лик апостолов, потому что он первоначально был достоин этого избрания».

На утрени в Великую Среду Церковь благовествует пророческие слова Господа о многоплодной смерти Его; о прославлении Его гласом Бога Отца: прииде глас с небесе: и прославих и паки прославлю, и что он есть свет мира (Ин.12:17-50).

В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, когда Он простил грехи жене-грешнице, Церковь по совершении Часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которой она в продолжение Великого поста ежедневно, на богослужении повечерия, при преклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний также раз в Великую Среду совершается Литургия преждеосвященных даров, на которой Церковь благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и о решимости Иуды предать Господа (Мф.26:6-16). В Великую Среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего «и проч. После среды постановлено совершать эту молитву до Великого Пятка только инокам в келиях[20]. Таким образом молитва св. Ефрема Сирина в среду седмицы сырной начинается, и в Среду Страстную оканчивается. Обыкновение оканчивать чин великопостного богослужения в Великую среду есть древнее. О нем упоминает в 4 веке Амвросий медиоланский[21].

Великий Четверток

В день опресноков[22], когда, по закону ветхозаветному, должно было заклать и вкушать пасхального агнца, и когда прииде час, да прейдет Спаситель от мира сего к Отцу (Ин.13:1), Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал своих учеников Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень законную, имел Он заменить Пасхой новой, – самим телом и кровью Своей. По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью своими учениками в велию постлану гориницу одного иерусалимлянина (Мк.14:12-17) и возлег. Внушая, что в царстве Божием, которое не от мира этого, не земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных членов Господь, восстав от вечери, умыл ноги своим ученикам. Умыв ноги и возлегши опять, Господь сказал ученикам: весте ли, что сотворих вам; аще убо аз умых ваши нозе. Господь и Учитель, и вы должны есте друг другу умывати нозе. Образ бо дах вам, да якоже аз сотворих вам и вы творите. «Господь касался ног апостольских, – говорит преподобный Нил, – подвижник и писатель 5 века, дабы укрепить земные и слабые ноги, имевшие пройти всю подсолнечную; великий Врач брался за пяту, на которую в начале изречен был суд, дабы не дать воздействовать яду духовного змия. Посему пята, укрепленная прикосновением рук Господних, попрала сатану, некогда соблазнившего прародителей; почему Господь Христос и говорил: се даю вам власть наступати на змию, на скорпию и на всю силу вражию (Лк.10:19). А Исайя сказал: коль красны ноги благовествующих мир, благовествующих благая (Ис.52:7). Апостолы Христовы, прошед весь мир, действительно всюду попирали силу вражию»[23].

Омовение ног есть первое из событий, воспоминаемых в Великий Четверг и в синаксаре этого дня положены первые стихи на омовение ног:

Умывает учеников в вечер Бог ноги: Его же нога попирая бе во едеме прещение древле.

Церковь не только словесно воспоминает омовение ног апостольских, но и по примеру Господа и Учителя совершает при богослужении в четверток особенный обряд священного умовения ног пресвитеров святителем, по Литургии, при чтении Евангелия об омовении ног. Это Евангельское действие, величественно проповедующее высоту христианского смирения, сохраняется в Православной Церкви с древних времен. Поскольку Сам Господь заповедал апостолам творить омовение ног, также как Он сотворил, то нет сомнения, что оно началось при апостолах, первых и ревностнейших исполнителях заповедей Господних. На обряд омовения ног в 4 веке указывает бл. Августин[24]. В день омовения ног древле омывались также оглашенные[25], всенародно засвидетельствовав в этот день перед епископом или пресвитером веру свою прочтением символа веры наизусть[26] и готовясь принять таинственное омовение Крещением в ночь перед св. Пасхой.

По омовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую – великое Таинство святейшей Евхаристии. Установление Таинства св. Причащения есть второе событие, которое Правосл. Церковь воспоминает в Великий четверток, и на это воспоминание в синаксаре Великого Четверга составлены также стихи:

Сугубая вечеря Пасху бо закона носит: И Пасху новую – кровь, тело Владычнее.

Таинство св. Причащения, установленное Господом перед Его страданиями и смертью, по заповеди Иисуса Христа: сие творите в Мое воспоминание, с первых времен до сих пор непрерывно совершается на многочисленных престолах Церкви Вселенской. «Как Моисей сказал: сие да будет памятно для вас вечно (Исх.12:14), – так говорит св. Златоуст, – и Христос глаголал: сие творите в Мое воспоминание – до того времени, как Я приду. Сколь многие ныне говорят: желал бы я видеть лице Христа, образ, одежду! Вот ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Если иудеи вкушали агнца с готовностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках: то гораздо более тебе должно бодрствовать. Ибо не малое предлежит наказание тем, которые недостойно приобщаются. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается бескровной жертвой? Сколь чище всех лучей солнечных должны быть – рука, раздробляющая плоть Христову, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обагряемый страшною кровью! Помысли, какой чести ты удостоен? какой наслаждаешься трапезой? На что с трепетом взирают Ангелы по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом со Христом. Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю, пастырь! Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел сего. Он питает нас собственною кровью и чрез сие соединяет нас с Собою. С каждым верующим Он соединяется посредством тайн, и Сам питает тех, которых родил, а не поручает кому?либо другому; и сим опять уверяет тебя в том, что Он принял твою плоть. Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары Сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, тот да удалится; трапеза не допускает тех, которые не из числа учеников. Ибо Христос говорит: сотворю Пасху со ученики Моими (Мф.26:18). Немалое наказание ожидает вас, – продолжает св. Златоуст, обращаясь к священнослужителям, – если вы, признавши кого?либо нечестивым, позволите причаститься сей трапезы. Кровь Его взыщется от рук ваших. Хотя бы кто по неразумию пришел для причащения, воспрети ему, не убойся. Убойся Бога, а не человека: если убоишься человека, то от Бога будешь уничижен, а если убоишься Бога, то и от людей будешь почитаем. Если ты сам не смеешь, то приведи ко мне, я не позволю сию дерзость. Скорее предам душу свою, нежели причащу крови Господней недостойного, скорее пролью собственную кровь, нежели причащу столь страшной крови того, кого не должно»[27].

На вечери Господь определенно предрек ученикам, что один из них предаст Его и это именно тот, кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув в солило, и, обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебе вошел в него сатана; и предатель тотчас удалился от Христа и Церкви Его. Была уже ночь (Ин.13:1-30). Прекратив спор апостолов о первенстве, которое между ними должно состоять не в господстве и обладании, но болий в них да будет, яко мний: и старей, яко служай, и предсказав апостолам общее искушение, а Петру троекратное отречение от Христа и свое явление им по воскресении в Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, – на гору Елеонскую (Лк.22:24-28; Мф.26:30-35). Здесь начались Его страдания, сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная свои страдания, Господь сказал ученикам: седите ту, дондеже шед помолюся тамо, и взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал ужасатися и тужити. Прискорбна душа моя до смерти: будите зде и бдите, говорил ученикам своим Богочеловек. Отойдя от них на вержение камене, Он преклонил главу и колена и молился до кровавого пота, как человек, чувствуя чашу страданий и совершенно предаваясь воле Бога Отца. Иисусу Христу явился Ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы Своей Господь троекратно подходил к ученикам своим и говорил им: бдите и молитеся, да не внидете в напасть: дух бо бодр, плот же немощна. Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом: беста бо им очи отяготене.

Преестественную молитву Иисуса Христа в саду Гефсиманском Церковь также воспоминает в Великий Четверток и на эту молитву в синаксаре четверга положены особые стихи:

Молитва и страшилище, труды кровей: Христе лицу яве моляся, Смерть, врага прельщая в сих.

Гефсияанская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений и скорбен молитва подает нам высокое и святое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести самые страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером перед Своими страданиями и смертью, и в то же время внушениями апостолам скорбевшим: бдите и молитеся, да не внидите в напасть: дух бо бодр, плоть же немощна.

Около полуночи приходит в сад предатель со множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним навстречу и словами: Аз семь, которыми Он давал им знать о Себе, повергает их на землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на страдания и смерть (Мф.26:36-56; Мк.14:32-46; Лк.22:38-53). Так Господь, являвший в продолжение земной своей жизни Божественное всемогущество и власть над законами естества, словом: Аз есмь повергший на землю предателя с народом, имевший во власти своей легионы Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя в руки грешников!

Наконец, и предательство на страдания, и смерть Иисуса Христа Церковь воспоминает в Великий Четверток, в синаксаре которого также положены особенные стихи на предательство:

Что требе ножей; что древес людолестцы[28], На Хотящего умрети во избавление мира.

Эти четыре воспоминания в Великий Четверток «Божественные отцы друг другу приимательно, от божественных же апостол, и священных Евангелий предаша нам»[29].

На утрени в Великий четверток Церковь благовествует о Тайной Вечери Господа с учениками (Лк.22:1-39). На первом часе произносит пророчество Иеремии о его страданиях, и в лице его о страданиях Спасителя (Иер.11:18-12, 15). На Литургии Василия Великого благовествует словами евангелистов (Мф.26:2-20; Ин.13:3, 17; Мф.26:21-39; Лк.22:43-45; Мф.26:40-27:2) о событиях Великой Среды, Великого Четверга и частью – Великой Пятницы, а именно – о страданиях у первосвященников Анны и Каиафы.

Великая Пятница

В Великий Пяток совершились и воспоминаются Церковью святые, спасительные и страшные страдания и смерть Господа Иисуса Христа, нас ради волей Им претерпенные. Синаксарь в Великую Пятницу начинается стихами:

Живый еси, Боже, ты, и умерщвленный на древе: О мертвече нагий, и Бога живаго Слове. Заключенная отверзе едемская врата: Вложив разбойник ключ, еже помяни мя.

Совершая в Великую Пятницу «последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа», Православная Церковь в этот Великий день все времена священных событий спасения мира ознаменовала богослужением, – время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф.27:1) – богослужением утрени; время ведения Спасителя на суд к Пилату – богослужением первого часа (Мф.27:2); время осуждения Господа на суде у Пилата – совершением третьего часа; время Крестных страданий Христа – шестым часом; время смерти – девятым часом; а снятие тела Христова со креста – вечернею.

Утреня

На утреннем богослужении в Великую Пятницу Церковь торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти Богочеловека, разделенное на 12 чтений Евангельских, называемых страстными Евангелиями.

Чтение 12 Евангелий в Великую Пятницу ведет начало свое от предания апостольского. О чтении 12 страстных Евангелий в Великую Пятницу упоминает св. Иоанн Златоуст. Он говорит: «Иудеи нападают с неистовством на Иисуса Христа, и сами по себе мучат Его, связывают, отводят, делаются виновниками обид, нанесенных воинами, пригвождают ко кресту, укоряют, насмехаются. Пилат здесь ничего не присоединял со своей стороны: они сами все делают. И сие у нас прочитывается, когда бываем все в собрании, дабы не сказали нам язычники: вы показываете народу только блистательное и славное, например, знамения и чудеса, а позорное скрываете. Благодать Св. Духа так устроила, что все сие прочитывается у нас во всенародный праздник, – именно в Великий вечер Пасхи (т. е. в Пятницу Страстной седмицы), когда мужи и жены предстоят в великом множестве; когда стекается целая вселенная: тогда?то проповедуется сие громким гласом; и при таком?то всенародном чтении и проповеди мы веруем, что Христос есть Бог»[30].«Ныне все мы, говорил св. Иоанн Дамаскин в Великий Пяток, собрались послушать о кресте, наполняем церковь, тесним друг друга, потеем и изнуряем себя»[31].

Согласно с древним обычаем, чтение страстных 12 Евангелий бывает среди храма и верующих в следующем порядке: в 1 Евангелии, более продолжительном, нежели прочие, читается последняя утешительная беседа, которою Господь, отходя на страдания и смерть, произнес в утешение и наставление учеников Своих, и ходатайственная молитва Его о них и всех верующих в Него (Ин.13:31-18, 1). В беседе Господь, называя печальных учеников своих чадами, друзьями, возлюбленными, избранными от мира учениками, назидал и утешал их изображением им своего божественного единосущия с Богом Отцом. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в мя веруйте. Аз семь путь и истина и живот: никто же приидет к Отцу, токмо Мною. Видевый Мене, виде Отца, яко Аз в Отце, и Отец во Мне есть. Глаголы, яже Аз глаголю вам, о Себе не глаголю: Отец же во Мне пребываяй, той творит дела. Вся, елика имать Отец, Моя суть. Изыдох от Отца, и приидох в мир: и паки оставляю мир, и иду к Отцу.

Господь назидал и утешал учеников Своих и Своим благодатным единением с ними, и спасительной к ним любовью, и обещанием им всегдашнего благоволительного содействия им Св. Троицы, без которого они не могут творить ничего. Аминь, аминь глаголю вам: веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит, и болъша сих сотворит. И еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю. Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в века. Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его: вы же знаете его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиры: прииду к вам. Имеяй заповеди Моя и соблюдали их, то есть любяй Мя; а любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам. И Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Будите во Мне и Аз в вас: и иже будет во мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног. Яко без Мене не можете творити ничесоже. Вас рекох други, яко вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам. Егда же приидет Утешитель, его же Аз послю вам от Отца, Дух истины, иже от Отца исходит, той свидетельствует о Мне: и вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте. Сам Отец любит вы, яко Аз от Бога изыдох. В мире скорбны будете: но дерзайте, Аз победих мир.

Утешал Господь своих учеников и высшими спасительными благами Своего от них отшествия. Иду уготовати место вам, паки прииду и пойму вы к Себе: да идеже есмь Аз и вы будете. Еще мало, и мир ктому не увыдит Мене, вы же увидите Мя: яко Аз живу и вы живи будете. В той день уразумеете вы, яко Аз во Отце Моем, и вы во Мне, яко Аз в вас. Аще бысте любили Мя, возрадовалися бысте убо, яко рех: иду к Отцу. Уне (лучше) есть вам, да Аз иду: аще бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам: аще ли же иду, послю его к вам. Егда же приидет он, наставит вы на всяку истину, и грядущая возвестит вам: он Мя прославит. Вы печальни будете, но печаль ваша в радость будет. И вы же печаль имате убо ныне: паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никто же возмет от вас. Приидет час, егда ктому в притчах не глаголю вам, но яве о Отце возвещу вам. Господь утешал своих учеников предсказанием, что за божественное избрание их от мира постигнут их в мире скорби. Аще мир вас возненавидит, ведите, яко Мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были, мир убо свое любил бы: якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, еже рех вам: несть раб болий Господа своего. Аще мене изгнаша, и вас изжденут. Но сия вся творят вам за имя Мое, яко неведят пославшаго Мя. От сонмищ изжденут вы: но приидет час, да всяк, иже убиет вы, возмнится службу приносити Богу. И сия творят, яко не познаша Отца, ни Мене, но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша Мя туше.

В отношении к себе самим, Господь внушал своим ученикам: новую заповедь даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы. О семь уразумеют ecu, яко вы Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.

Последнюю утешительную беседу Господа с учениками, бывшую на пути в Гефсиманию, Церковь оканчивает чтением ходатайственной молитвы Его об учениках и всех верующих, чтобы Бог Отец прославил в них Сына Божия – славою, юже имел Он прежде мир не бысть; прославил в них Сына Божия распространением истинного и спасительного Богопознания в мире; соблюдением верующих от неприязни; освящением их во истину, которая есть Слово Божие; единением их между собою и с Богом для утверждения веры в мире в Божественное посланничество Сына Божия: да ecu едино будут, яко же Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут: да и мир веру имет, яко Ты Мя послал ecu, и возлюбил ecu их, якоже Мене возлюбил ecu; наконец, вечным блаженным пребыванием их с Господом: да идеже семь Аз, и тии будут со Мной.

Во 2 чтении Евангелия Церковь благовествует о взятии Иисуса Христа в саду Гефсиманском и о страданиях Господа у первосвященника Анны (Ин.18:1-28). Окончив беседу Свою с учениками и совершив молитву о прославлении Себя сохранением и распространением Церкви Божией, Спаситель вошел с учениками в сад Гефсиманский. Зная это место, потому что Господь часто хаживал туда с учениками Своими, предатель, сопровождаемый отрядом воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. Господь, ведая все, что с Ним будет, Сам идет навстречу предателю и бывшим с ним, и Словом своим Аз есмь явив свое Божественное всемогущество и повергнув их на землю, смиренно допускает взять Себя, а учеников повелевает оставить, Петру же запрещает защищать Его. Чашу, юже даде Мне Отец, не имам ли пити, сказал Господь Петру, урезавшему ухо первосвященнического раба Малха, и исцелил его. Воины и служители иудейские яша Иисуса, и связаша его, и ведоша ко Анне первее. За Господом следовали Петр и Иоанн[32]. Архиерей спрашивал Спасителя об учениках и учении Его. Господь отвечал ему: Аз всегда учах на сонмищах и в церкви идеже всегда иудее снемлются, и тай не глаголах ничесоже. Вопроси слышавших, что глаголах им; се сии ведят, яже рех Аз. При этих словах Господа один из предстоявших служителей ударил Его по ланите, говоря: тако ли отвещаваеши архиереови; аще, зле глаголах, свидетельствуй о зле: аще ли добре, что Мя биеши, произнес в защиту Свою Господь дерзновенному рабу, который своею дерзостью явил постыдный знак крайнего беспорядка в неправедном судилище израилевом!

В 3 – содержится благовестие о лжесвидетелях против Господа, об осуждении Его на смерть, о страданиях его у первосвященника Каиафы и об отречении апост. Петра (Мф.26:57-75). От первосвященника Анны Господь приведен был к Каиафе, куда собрались книжники и старейшины иудейские. За Господом издали следовали ап. Петр и Иоанн. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства на Иисуса Христа, чтобы предать Его смерти и, как говорит св. Златоуст, своим беззаконным действиям дать вид законный[33], и не находили. При словах лжесвидетелей и вопросе первосвященника: ничесожели отвещаваеши? Господь молчал. Тогда архиерей сказал Ему: заклинаю Тя Богом живым, да речеши нам: аще Ты ecu Христос, Сын Божий; ты рекл ecu, сказал Господь, обаче глаголю вам: отселе узрите Сына человеческого, сидяща одесную сын Божией и грядуща на облацех небесных. Архиерей растерзал одежды свои, яко хулу глагола: что еще требуем свидетелей; се ныне слышасте хулу его. Что вам мнится; повинен есть смерти, отвечали все. Тогда заплеваша лице Его и заушали его, иные, ударяя Его по ланитам, говорили: прорцы нам Христе, кто есть ударей Тя. В это время Петр, обличаемый в том, что и он был с Иисусом Христом, и побежденный страхом, трижды с клятвой отрекся от Господа: и абие петель возгласи. Господь воззрел на Петра, и он, вспомнив предсказание Господа о троекратном отречении от Него, изшед вон, плакася горько.

В 4 – благовествуется о страданиях Господа на суде у Пилата (Ин.18:28-19, 1-16). Утром пятка отвели Господа от Каиафы в преторию – в дом римского правителя Иудеи. «Поелику иудеи решились умертвить Господа, но не могли по причине праздника, – говорит св. Златоуст, – то и ведут к игемону»[34]. Иудеи, не убоявшись оклеветать невинного и предварительно осудить Его на смерть, боялись войти и не вошли в преторию, чтобы не оскверниться в доме языческом и иметь возможность вкушать Пасху! Пилат вышел к ним и спрашивал: в чем они обвиняют Иисуса. Аще не бы был сей злодей, не быхом предали Его тебе, отвечали старейшины. Поймите Его вы, и по закону вашему судите ему, продолжал Пилат. Нам не достоит убити никогоже, сказали иудеи. Тогда Пилат вошел в преторию и спросил Иисуса Христа: Ты ли ecu царь иудейск: что ecu сотворил? Царство мое несть от мира сего, отвечал Господь, предостерегая Пилата от страха: аще от мира сего было бы царство Мое, слуги Мои убо подвизалися быша, да не предан бых был иудеом. Итак, Ты царь, спросил еще Пилат. – Ты глаголеши, яко царь семь Аз: Аз на сие родихся, и на сие приидох в мир, да свидетельствую истину: и всяк, иже есть от истины, послушает гласа моего. Пилат небрежно спросил: что есть истина, и тотчас вышел к иудеям и говорил: аз ни единыя вины не обретаю в Нем. Хощете ли убо, да отпущу вам царя иудейска? Все опять возопили: не сего, но Варавву; бе же Варавва разбойник, заключенный в темницу за произведенное возмущение и убийство. Тогда Пилат велел бить Иисуса Христа. Воины возложили Ему на главу терновый венец, одели Его в багряницу и насмешливо приветствовали Его: радуйся, царь иудейский, и били Его по ланитам. Господа в терновом венце и багрянице выводит Пилат к иудеям и говорит: се извожду его вам, да разумеете, яко в нем ни единыя вины обретаю. Увидев же страждущего и поруганного Господа, иудеи не сжалились, но думая, что Пилат смеется над ними, называя поруганного Христа Царем их, они с негодованием возопили: распни, распни Его. Поймите Его вы, говорил Пилат, и распните: Аз бо не обретаю в нем вины. Мы закон имамы, отвечали иудеи, и по закону нашему должен есть умрети, яко Себе Сына Божия сотвори. Услышав это, Пилат более убоялся, и опять вошел в претор, спросил Спасителя: откуда Ты? Но Господь молчал Мне ли не глаголеши, сказал Пилат. Не веси ли, яко власть имам распяти Тя и власть имам пустити Тя? Не имаши власти ни единыя на Мне, отвечал Господь, аще не бы ти дано свыше. После этого Пилат искал возможность отпустить Христа. Иудеи же, видя, как говорит св. Златоуст, «что Пилат не берет никакого участия в делах, указывают на гражданское преступление», – вопят: аще сего пустиши, неси друг кесарев. Всяк иже царя себе творит, противится кесарю. Пилат, выведя Иисуса Христа и сев на судилище, говорит иудеям се царь ваш. Они же вопияли: возми, распни его. Царя ли вашего распну? – Не имамы царя, токмо кесаря, отвечали архиереи. «Посему то Господь, – говорит св. Златоуст, – и поставил над ними царя, согласно с их приговором»[35].

В 5 – читается благовестие об отчаянии предателя, о новых страданиях у Пилата и об осуждении Господа на распятие (Мф.27:3-32). Предатель, видя, что Иисус Христос осужден Синедрионом на смерть, впал в отчаяние и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согреших, предав кровь неповинную, и поверг сребреники в церкви, шед удавися. Первосвященники, считая неприличным положить их в казну церковную, понеже цена крови есть, с общего совета купили на них, как предсказано пророком (Зах.11:12-13), землю для погребения странников, от чего и эту самую землю стали называть село крове. Господь, приведенный на суд к Пилату, дав ему о Себе ответ, что Он царь, молчал, несмотря на клеветы против Него архиереев и старцев, и на вопрос Пилата, так что правитель весьма дивился молчанию Господа. «Таким образом Он, – говорит св. Златоуст, – молча побеждал их, тогда как они непрестанно говорили против Него»[36]. Пилат, самим молчанием Господа располагаемый к оправданию Его, предлагал первосвященникам отпустить Его, по выражению св. Златоуста, «или как невинного, или хотя как виновного – для праздника»: ведяше во, яко зависти ради предаша Его. Между тем как Пилат сидел на судейском месте, жена его прислала сказать ему: ничтоже тебе и праведнику тому: много бо пострадах днесь во сне Его ради. Но архиереи и старцы научили народ, да испросят Варавву, Иисуса же погубят. Что убо сотворю Иисусу, глаголемому Христу, спрашивает Пилат. Да распят будет, все отвечают. Какое же зло сделал Он? Ониже излиха вопияху: да пропят будет. Пилат, видя, яко ничтож успевает, но паче молва бывает прием воду, умы руце пред народом глаголя: не повинен есть от крове праведного сего: вы узрите. Кровь Его на нас и на чадех наших, отвечал весь народ. Тогда Пилат, устрашенный криками народа, отпустив Варавву. Иисуса же бив, предаде им, да Его пропнут. Воины игемоновы, взяв Иисуса в преторию, надели на Него багряницу и, сплетя венец из терния, возложили Ему на главу; дали Ему в десницу трость; и преклоняя пред Ним колена, ругались над Ним, говоря: радуйся, царю иудейский! Плевали на Него и тростью били Его по главе. Наругавшись над Ним и сняв с Него багряницу, одели Его в одежды Его и повели на распятие.

В 6 – содержится благовестие о ведении Иисуса Христа на Голгофу и о Крестных страданиях Его на Голгофе (Мк.15:16-32). Ведя Господа на распятие, воины возложили на Него крест, уже как на осужденного, и «так гнушались этим древом, что не позволяли себе даже прикоснуться к нему»[37]. Но видя Господа, изнемогшего под крестом, воины заставили проходящего некоего киринеянина язычника Симона нести крест Его до Голгофы, которая называется лобное место, потому что «здесь, – говорят св. отцы, – умер и погребен Адам, и что потому Иисус водрузил знамение победы на том самом месте, где царствовала смерть»[38].«Распяли Господа между двумя разбойниками и, желая унизить Его, прославляли Его, ибо исполнили древнее о Нем пророчество Исайи, который предсказал: и со беззаконными вменися (53, 12); воины разделили одежды, метнув о них жребий, и исполнили другое пророчество (Пс.21:19). На кресте положена на римском, эллинском и еврейском языках и вина распятия: царь иудейский, для того, чтобы с одной стороны отличить иудеям, а с другой – защитить Христа. Они предали Его как преступника и старались подтвердить это распятием Его с разбойниками: а Пилат, заграждая уста иудеям и всем, кто бы захотел осуждать Его, и показывая, что они восстали против своего собственного Царя, положил на кресте, как бы на победном памятнике, надпись, которая издает светлый голос, возвещает Его победу и провозглашает Его царство»[39]. Злоба иудеев преследовала Господа на самом кресте; мимо проходящие, кивая главами своими, злословили Его: уа разоряли церковь, и треми денми созидаяй, спасися сам и сниди со креста. Подобно архиереи и книжники хулили Распятого: иные спасе, себе ли не может спасти; Христос царь израилев, да снидет ныне со креста, да видим и веру имем Ему. Но злоба иудеев против Распятого свидетельствует громко, что Он был предопределен и послан от Бога; ибо и эта злоба предсказана была царепророком Давидом (Пс.21:8-9).

7 – содержится благовестие о Крестных страданиях Господа и о чудесных знамениях, сопровождавших Крестную Его жертву (Мф.27:34-54). Приведя Господа на место, нарицаемое Голгофа, и распяв Его, дали Ему пить оцет, с желчью смешен для уменьшения чувства страданий, и вкуш не хотяше пити; в исполнение пророчества Господь только отведал (Пс.28:23), ибо чашу скорбей и страданий Богочеловек хотел испить с полным и ясным сознанием. Распявшие Господа стерегли Его. С мимо проходящими, архиереями, фарисеями и старцами поношаста Господа и разбойника, распятая с Ним. От шестого часа тьма была по всей земле до девятого. Около девятого часа Иисус Христос громким голосом возопил: Или, Или, лима савахфани, т. е. Боже мой, Боже мой, векую (почто) Мя ecu оставил (Пс.21:1). Некоторые из стоявших говорили, яко Илию глашает сей. Остави, да видим, аще приидет Илия спасти Его. Иисус же паки возопив гласом вилиим, испусти дух, по выражению св. Златоуста, со знамениями власти. И се завеса церковная раздрася надвое – сверху донизу, земля потряслась, камни распались, гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во св. град и явились многим в Иерусалиме. Стражи, бывшие на Голгофе у креста, видя землетрясение и все бывшее, убояшася зело и исповедали: воистину Божий Сын бе сей.

В 8 – возвещается молитва Господа на Крест, о прощении врагов и раскаяние одного из разбойников, распятых с Господом (Лк.23:32-49). Среди телесных и душевных страданий Господь молился на Кресте за врагов своих: Отче, отпусти им, не ведят бо что творят. Народ, стоявший у Креста и смотревший, а равно князи и воины, подносившие Господу оцет, злословили Спасителя. Один из повешенных злодеев хуляше Его: Аще Ты ecu Христос, спаси Себя и наю. Другой же претил ему: ни ли Ты боишися Бога, яко в том же осужден ecu; и мы убо в правду: достойная бо по делом наю восприемлева: сей же ни единого зла сотвори. И глаголание Иисусови: помяни мя Господи, егда приидеши во царствие Твоем. Аминь глаголю тебе, произнес Христос, днесь со Мною будеши в раю. Страждущий Богочеловек возгласил великим гласом: Отче, в руце Твои предаю дух Мой: и сия рек издше. Сотник, видев происходившее, прославил Бога: воистину человек сей праведен бе. И весь народ, сошедшийся на позор сей, видяще бывающая, возвращался, бия в перси своя. Вдали от креста стояли ecu знаемии Господа и жены, следовавшие за Ним из Галилеи.

В 9 – благовествуется об утешительных глаголах Господа со Креста Богоматери, и о поручении ей an. Иоанна вместо сына, о смерти и прободении Спасителя (Ин.19:35-37). При Кресте Господа Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его Мария Магдалина. Видя матерь и возлюбленного ученика, Господь сказал матери своей: жено, се сын твой, и ученику: се мати твоя: и от того часа поят ю ученик во свояси. «Распятый поручает Матерь Свою ученику, научая нас, – говорит св. Златоуст, – всячески заботиться до последнего издыхания о наших родителях. Этим поручением Матери Своей Христос заграждает уста и бесстыдству Маркионову. В самом деле, если Он не родился по плоти и не имел Матери: то почему Он только о ней одной показывает столь великое попечение»[40]. Потом Господь, ведая, что все уже совершилось, сказал: жажду, и в этом случае исполнил пророчество (Пс.18:22). Воины, исполнив губу оцта и на трость вонзше, придеша ко устом Его. Вкусив оцта, Господь провозгласил: совершишася, т. е. не остается уже ничего неисполненного в плане домостроительства Божия[41], и преклонив главу, предал дух. «Так во всех случаях Господь показывал, что смерть Его – необыкновенна; потому что все зависело от власти Умирающего, и смерть приступила к телу Его не прежде, как Он сам восхотел; а Он сам восхотел тогда, когда все уже исполнилось»[42].

Дабы не оставить тело на Кресте на субботу, ибо та суббота была день Великий, иудеи молиша Пилата, да пребиют голени их, и возмут. Но Иисус Христос уже умер, и у Него не пребиша голений. Один из воинов копьем ребра ему прободе: и абие изыде кровь и вода. «В угождение иудеям пронзили копьем ребра Господа, и таким образом поругались даже над мертвым Его телом». Это произошло, да сбудутся пророчества: кость не сокрушится от него (Исх.12:10), и другое писание: воззрят нан, Егоже прободоша (Зах. 12:10). «Кроме того это злодеяние послужило основанием веры для тех, которые впоследствии имели не веровать, например, для Фомы и подобных ему. А вместе тут совершилось и неизреченное таинство: не случайно истекли источники крови и воды, но потому, что из того и другого составлена Церковь; водою возрождаются, а кровию и плотию питаются»[43].

В 10 – благовествуется о снятии тела Христова со Креста (Мк.15:43-47). Когда Иисус Христос умер, Иосиф аримафейский, знаменитый (благообразный) член Синедриона осмелился войти к Пилату и просить тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, удостоверившись от сотника о смерти Господа, позволил Иосифу погрести тело Спасителя. Сняв тело Христа со Креста, Иосиф обвил его чистой плащаницею (полотном).

В 11 – благовествуется об участии Никодима с Иосифом в погребении Иисуса Христа (Ин.19:38-43). Для погребения Иисуса Христа пришел также Никодим и принес состав из смирны и алоя. Взяв тело Иисусово, Иосиф и Никодим обвили его пеленами с благовониями, которые имели силу надолго сохранять тело от тления и не хуже свинца приклеивать пелены к телу[44], и положили в саду в новом каменном гробу, близ места распятия Христова.

В 12 – благовествуется о приставлении военной стражи ко гробу Господню и запечатании его (Мф.27:62-66). На другой день пятницы первосвященники и фарисеи, зная предсказание Господа о воскресении Его из мертвых в третий день по смерти и не веря этому, говорили Пилату: да никако пришедше ученицы Его нощию украдут Его и рекут людей: воста от мертвых, просили Пилата повелеть утвердить гроб до третьего дня. Пилат отвечал им: утвердите яко же весте. И так они приставили ко гробу стражу и положили печать ко гробу.

Чтения страстных Евангелий предваряются и сопровождаются пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи». Действительно, долготерпение Его было чрезвычайно, страдания страшны. По словам Церкви и св. Иоанна Златоустого, во время страшных и спасительных страданий Господа, каждый член св. плоти Его «претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости лице от ударов и заплеваний; ланиты от заушений; уста от поднесения оцта, смешанного с желчию; уши от хулений злочестивых; плечи от биения; десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от копья; все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на Кресте»[45]. «Днесь венцем от терния облагается – царь Ангелов: в ложную багряницу облачается – одеваяй небо облака; заушения приемлет Свободивый Адама во Иордане; гвоздями пригвожден Жених Церкви: кошем прободен Сын Девы; висит на древе Повесивый землю на водах. Сия глаголет Господь иудеям: людие Мои, что сотворих вам; или чим стужах вам; слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре восставих. Людие Мои, что сотворих вам: и что Ми воздаете; за манну – желчь; за воду – оцет; за еже любити Мя – ко Кресту Мя пригвоздисте. Ктому не стерплю прочее, призову Моя языки, и тии Мя прославят со Отцом и Духом: и Аз им дарую живот вечный. Покланяемся страстем Твоим, Христе».

Каждое чтение Евангелия возвещается благовестом и при каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это знаменательно указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во время крайнего Его унижения среди поругания и страданий, и свидетельствующее о Его высочайшей святости и Божестве. Господь, идя на добровольные страдания и смерть, Сам предрек: ныне прославися Сын человеческий, и Бог прославися о Нем. Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в Себе, и абие прославит (Ин.13:31-32), т. е. «вместе с крестом», говорит Златоуст[46]. Страдания Господа за грехи наши были сколько тяжки, столько же и славны для Господа. Враги идут взять Его на страдания и смерть, – и падают пред Его Божественным всемогуществом, и исцеляются от ран. Они злобствуют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая святость торжествуют над их ослепленной злобой. Те, которые или по страху, или корыстолюбию отреклись Господа, грех свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или смертью отчаяния, ап. Петр свое отречение от Христа омывает горькими слезами чистосердечного раскаяния. Иуда предатель, видя, что Господь осужден на смерть, предается отчаянию и возвращает 30 сребреников первосвященникам, говоря: согреших, предав кровь неповинную. Первосвященники, вместо всякого утешения человеку, им послужившему, только увеличивают отчаяние его и являют свою слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде: что есть нам; ты узриши. «Не слова ли это тех, которые сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии, прикрывая себя бессмысленною личиною притворного неведения?»[47] Отчаянный Иуда поверг сребреники в церкви, шед удавися. А сребреники, как цена крови, по совету первосвященников, не удостоены в казну церковную. «Понимаешь ли, – говорит св. Златоуст, – как они осуждаются своею совестью? Сами видят, что купили убийство, и посему не положили в корван»[48].

Но как победоносно и славно торжествует божественная святость Иисуса Христа у Пилата, при усильных обвинениях Господа от первосвященников, книжников и старейшин, при громких выкриках обольщенного народа, требовавших смерти Господу! Пилат знает, что Христа предаша зависти ради (Мф.27:18), и говорит народу иудейскому, их первосвященникам и начальникам: приведосте ми человека сего, яко развращающа люди: и се Аз пред вами истязав ни единые обретаю в человеце сем вины, яже нан вадите, ни Ирод послах бо Его к нему, и се ничтоже достойно смерти сотворено есть о Нем (Лк.23:14-15). Жена Пилата просит его не делать зла Иисусу Христу: ничтоже тебе и праведнику тому: много бо пострадах днесь во сне Его ради. Наконец Пилат после многократных объявлений пред всем народом об Иисусе Христе, что Он никакой вины не имеет, и свидетельствуя о святости Господа всенародно, умывает руки пред народом и говорит: не повинен есмь от крове праведного сего, вы узрите.

Богочеловек на кресте; один из распятых с Ним разбойников, обличая другого за богохульные слова, исповедует Иисуса Христа Господом, Его невинность и Божество. Наконец, для славы распятого следуют одно за другим страшные знамения, возвещавшие об искупительных страданиях и смерти святых Святейшего и вразумлявшие распинателей (1Кор.2:8). Церковь глаголет: «Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима, Христе, солнце омрачашеся и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся». В храме Иерусалимском завеса раздирается надвое, показывая, что со смертью крестной всемирной Жертвы настал конец древней скинии и открылся всем путь в самое святилище (Евр.9:8).

Сотник и бывшие с ним для стражи при распятых, видя все происходившее, прославляют Бога и исповедуют распятого Христа: во истину Божий Сын бе сей. Впоследствии этот сотник, как говорит предание, совершил мученический подвиг за Иисуса Христа[49]. И весь народ, сошедшийся смотреть распятых, возвращается бия себя в грудь и выражая свое заблуждение и сокрушение. Так велика была слава распятого и в состоянии Его крайнего унижения, среди самых страшных страдании и смерти Его! Так исполнились пророчественные слова Господа: егда вознесете Сына человеческого, тогда познаете, яко Аз есмь (Ин.8:28), т. е. «когда распнете Меня, – объясняет св. Златоуст, – и подумаете, что уже победили Меня: тогда особенно узнаете Мою силу»[50].

Часы в Великую Пятницу

Участвуя в страданиях Иисуса Христа, претерпенных Им за наши грехи, и особенно в самый день искупительных страшных страданий и смерти Господа, который Сам назвал этот день временем отнятия Жениха от апостолов (Лк.5:34), Церковь в этот день не совершает Божественной Литургии, но последование Часов. «Я не знаю, – говорит бл. Симеон Фессалоникийский, – как случилось, что совершение Литургии преждеосвященной в Великий Пяток оставлено, тогда как прежде оно было. Быть может, это сделали и на основании иерусалимского устава, который есть устав монашеский. Во святой и Великий Пяток совершенной Литургии мы не служим, потому что Господь, на Пяток преподавший Тайны в воспоминание своих страданий, в самый Пяток претерпел добровольно их и на кресте принес Себя в жертву Отцу. И как в Его божественном теле чрез страдания принесена тогда жертва: то и нет нужды в Великий Пяток совершать нам Литургию в воспоминание страстей Его, когда Он Сам в этот день пострадал. Потому нам и вовсе не предано в этот день приносить совершенную жертву; предлагать же преждеосвященные дары и совершать их Литургию предано, как это можешь найти написанным во многих древних постановлениях и древних Евангелиях и апостлоах, хотя теперь по монашескому иерусалимскому уставу и не совершается»[51].

Последование Часов в Великую Пятницу Церковным Уставом приписывается святителю 5 века, – св. Кириллу Александрийскому, который изложил это последование, без сомнения, согласно с преданием апостольским.

Часы в Великую Пятницу совершаются первый, третий, шестой к девятый, и называются царскими, потому что первоначально они отправлялись в придворной церкви, с провозглашением царям многолетия, которое доселе бывает на часах в навечерия праздников Рождества и Крещения Христова, и в Великую Пятницу[52].

На первом часе воспоминаются преимущественно события гефсиманской ночи: взятие Иисуса, рассеяние учеников и поступок Петра. После обычного (5) на первом часе псалма произносятся два пророчественные псалма о тщетном восстании князей земных на Господа и на Христа (Пс.2) и о крестных страданиях Спасителя (Пс.21). В паремии первого часа произносится пророчество Захарии о предании Спасителя на страдания и смерть за 30 сребреников (Зах.11:10-13). Чтением Апостольскими Церковь прославляет спасительную силу креста (Гал.6:14-18), а Евангельским от Матфея о предании Иисуса Христа на суд Пилату, о страданиях, смерти и снятии Господа со креста (Мф.27:1-56).

На третьем часе Церковь в трогательных песнях то укоряет неблагодарных иудеев; то воспоминает отвержение и раскаяние Петра; то живописует удивление небесных воинств, взирающих на венец и багряницу поругания; то влагает слово жалости и невинности в уста осужденного Искупителя.

Во псалмах третьего часа Церковь произносит пророчество о неправедном суде на Иисуса Христа (Пс.34) и погибели предателя ([53]). В паремии чтением пророчества Исайи Церковь представляет изображение того величайшего Праведника, который идет на вольную смерть, безропотно и беспрекословно (Ис.50:4-11). Чтением Апостола раскрывает тайну смерти Богочеловека, показывая ее причину, побуждение и плоды (Рим.5:6-10); Евангелием от Марка (Мк.15:1-41) благовествует о том же, о чем и на первом часе от Матфея.

На шестом часе Церковь останавливает взор наш на изображении состояния души вознесенного на крест и изнемогающего на нем под тяжестью грехов наших божественного Страдальца. Во псалмах этого часа произносятся пророчества о крестных страданиях и молитве Спасителя (Пс.53:39). В паремии пророчеством Исайи Церковь изображает крайнее унижение Господа, Коего вид бесчестен, умален паче всех сынов человеческих (Ис.52:13-15, 53:1-12, 54:1). Чтением Апостола Церковь проповедует о воплощении Сына Божия, да смерть упразднит имущего державу смерти, сиреч, диавола, и избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни беша работе: да милостив будет и верен первосвященник в тех, яже к Богу, во еже очистити грехи людския (Евр.2:14-18): а Евангелием от Луки благовествует о том же (Лк.23:32-49), о чем на 1 и 3 часах.

На девятом часе псалмами изображаются действия распнувших, которые дали, говорит пророк от лица Господа, в снед мою желчь, и в жажду мою напоиша мя оцта (68), и предсмертную молитву Спасителя (69). Паремия произносится на этом часе та же, какая в Великий Четверток на 1 часе и символически предрекается отмщение за смерть Праведника. Чтением Апостола Церковь указывает обновленный кровно путь во Святая (Евр.10:19-31), а Евангелием от Иоанна благовествует о том же (Ин.18:28-19, 37).

Вечерня в Великую Пятницу

Вечером в Пятницу, когда Иисус Христос предал на кресте дух Свой Богу Отцу, тайные ученики Его, Иосиф аримафейский, называемый благообразным (Мк.15:43), т. е. знаменитым, и Никодим, испросив позволение у Пилата, сняли со креста для погребения Пречистое тело Господа (Ин.19:8-40)[54]. Время снятия с креста тела Господня. Православная Кафолическая Церковь освящает в Великую Пятницу Великим вечерним богослужением, при котором Церковь воспоминает уже совершившиеся и прославившие Господа искупительные Его страдания и смерть; ибо на кресте принесена за грехи жертва Богу и приобретено примирение Его с нами. В первой паремии на вечерне Церковь из книги Исход произносит слова об обретении благоволения Божия Моисеем и народом и о новом обетовании Божием ввести израильтян в покой и явить на них славу свою паче всех язык, елицы суть на земли, преобразовательно или духовно указующие на субботство людем Божиим, чрез веру во Иисуса Христа – Искупителя мира (Исх.33:11-23; Евр.4:3-10). Во второй паремии – о благословении Иова, после претерпленных им тяжких испытаний (Иов.42:12-16); в третьей – слова об уничижении и прославлении Господа, умножением чад Церкви Его (Ис.52:13-53, 1-12, 54:1). Чтением Апостола – проповедует о Христе, Который иудеем соблазн, Еллином же безумие: самим же званным иудеем же и Еллином Божия сила и Божия премудрость (1Кор.1:23-2, 2); а чтением Евангелия о предании Иисуса Христа на страдания и смерть на суде у Пилата, о смерти и снятии тела Господа с креста (Мф.27:1-38; Лк.23:39-43; Мф.27:39-54; Ин.19:31-37; Мф.27:55-56).

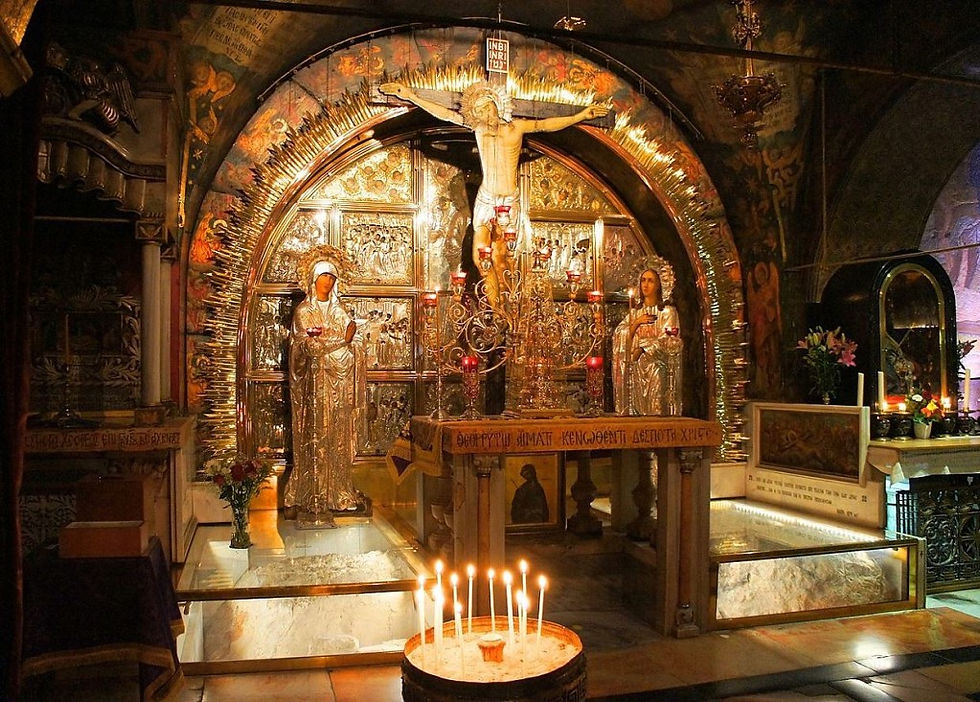

После молитв пророческих, Апостольского и Евангельского чтений о страданиях и смерти Иисуса Христа, с благоговением выносится на средину храма св. плащаница для поклонения изображенному на ней умершему Господу. За вынесением св. плащаницы на средину храма, по окончании вечерни – на повечерии поется канон о распятии Господнем, выражающий скорбь Церкви и плач Пресвятой Богородицы, которой в день сретения Господня во храме иерусалимском, в 40-й день по рождении Спасителя, предсказал праведный Симеон: и тебе же самой душу пройдет оружие (Лк.2:35).

Канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Девы, сейчас исполняемый на повечерии в Великий Пяток, есть творение Симеона Логофета, знаменитейшего писателя церковного, благочестивого вельможи константинопольского, жившего в 10 веке, при императорах Льве Премудром и Константине, и бывшего советником у этих государей как в делах воинских и гражданских, так и в трудах ученых[55].

Богочеловек Искупитель наш при своих внутренних страданиях, тужил и скорбел так глубоко, что явился к Нему Ангел для укрепления Его (Лк.22:43). Владыка жизни и смерти говорил ученикам Своим: прискорбна есть душа Моя до смерти (Мф.26:38). Жены, сопровождавшие Господа на Голгофу, так горько плакали и рыдали, что страждущий Господь утешал их: дщери иерусалимския, – не плачитеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших (Лк.23:28). Могла ли Пресвятая Дева Мария оставаться равнодушной и спокойной, когда взирала на невыразимо ужасные мучения Сына Своего, пребывать без плача и рыданий? В это страшное время, во всей силе, исполнилось над нею проречение праведного Симеона Богоприимца, еще во дни младенчества Иисусова произнесенное к Ней: и тебе же самой душу пройдет оружие (Лк.2:35), – оружие неизреченной скорби. Эту глубокую скорбь и плач Логофет выразил в каноне повечерия Великой пятницы.

Ирмосы сего канона – те самые, какие мы обыкновенно слышим при наших погребениях и в панихидах, на могилах наших покойников. Агнец Божий, вземляй грехи мира, ведется к заколению – на пропятие; во след Его идет народ мног людей, идут жены плачущие и рыдающие; идет и Пресвятая Дева Мария и вопиет к Сыну Своему и Господу: «Камо идеши, Чадо? Чесо ради скорое течение совершаеши? Иду ли с Тобою, Чадо, или паче пожду Тебе? Даждь ми слово, Слове; не молча мимо иди Мене, чисту соблюды Мя! Ты бо еси Сын и Бог Мой».

«Вижду Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на кресте висяща, и уязвляюся горько сердцем». Ибо «Ныне моего чаяния радости и веселия, Сына Моего и Господа лишена бых. Увы мне, болезную сердцем». «Солнце незаходимое, Боже превечный и Творче всех тварей Господи, како терпиши страсть на кресте?» «Се Свет мой сладкий, надежда и живот благий, Бог мой угасе на кресте! Распаляюся утробою». «Где Сыне мой и Боже, благовещение древнее; еже ми Гавриил глаголаше? Царя Тя, Сына и Бога вышняго нарицаше: ныне же вижу Тя, Свете мой сладкий, нага и уязвена мертвеца». «Едину надежду и живот, Владыко Сыне мой и Боже, во свет очей моих раба Твоя имех: ныне же лишена бых Тебе, сладкое мое Чадо и любимое. Болезни, и скорби и воздыхания обретоша мя, увы мне!» «Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя, и содержаща вся! Уязвляюся люте утробою». «Не изглаголеши ли рабе Твоей слова, Слове Божий? Не ущедриши ли, Владыко, Тебе рождшую?» «Избавляли болезни, ныне приими мя с Собою, Сыне мой и Боже, да сниду, Владыко, во ад с Тобою и аз; не остави мене едину». «Срыдайте ми и сплачитеся горько: се бо Свет мой сладкий, и Учитель ваш гробу предается». «Радость мне николиже отселе прикоснется: Свет мой и радость моя во гроб зайде». «Душевную мою язву исцели ныне, Чадо мое, – Пречистая вопияше слезящи: воскресни и утоли мою болезнь и печаль: можеши бо, Владыко, елико хощеши и твориши, аще и погреблся еси волею».

В Великий Пяток, в день глубокой скорби об отнятии небесного Жениха на страдания и смерть, Церковь постановила хранить строжайший пост, предписывая не есть в Великий Пяток всем верующим, исключая много немощных и престарелых, не могущих пребывать в таком посте[56]. О посте в Великий Пяток в Церковном Уставе говорится, что он установлен по правилу апостольскому. Кроме того, в Церковном Уставе еще сказано: «И правильное послание святейшего архиепископа александрийского Дионисия яве это предпоставляет». Св. Дионисий, живший в конце 3 века, в своем каноническом послании говорит: «После времени воскресения Господа нашего надлежит начинать празднество и веселие, а до того постом смирите души: сие все согласно признают. Два дня – Великие Пятницу и Субботу все проводят без пищи»[57]. Св. Иоанн Дамаскин говорит: «Посмотри на весь круг вселенной, сколько тут весей, сколько городов и мест, сколько людей, сколько островов, сколько рек и морей, сколько морей и поколений, и варварских народов? – и все они ныне постятся ради креста, умерщвляя страсти силою его; а у многих и по прошествии ночи подвиг поста не оканчивается».

В Великую Субботу Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его в ад. Синаксарь в Великую Субботу начинается стихами:

Всуе храниши гроб кустодие: Не бо содержит рака саможивотия.

Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили Пречистое тело Господа в новом каменном гробу в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили большой камень. При погребении Иисуса Христа находились Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос предрекал о своем воскресении, но не веря этому предсказанию и опасаясь, чтобы апостолы не похитили тела Иисуса Христа и не сказали народу: воскрес из мертвых, – в Субботу выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу и самый гроб запечатали (Мф.27:57-66; Ин.19:39-42) и тем доставили истине новое подтверждение.

«Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы Воскресение не могло быть приписано кому?нибудь другому, вместе с Ним лежащему; чтобы ученики, по близости этого места, легко могли прийти и быть зрителями случившегося и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гробе и приставлена стража из воинов, это, действительно, с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было не менее достоверно, чем Воскресение. Потому?то и ученики ревностно стараются доказать, что Он действительно умер. Воскресение Его имело быть подтверждаемо всем последующим временем; между тем, если бы смерть Его в то время была скрыта и не сделалась совершенно известною, то это могло бы повредить слову о воскресении»[58].