🍁 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 🍁 Народный календарь на октябрь месяц 2020 г.

- "ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ"

- 15 окт. 2020 г.

- 21 мин. чтения

Обновлено: 17 окт. 2020 г.

Наста днесь пресветлыи праздник, Пречистая Дево, честнаго Твоего Покрова

Покро́в Пресвятыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодевы Марии празднуется 14 октября (1 октября по старому стилю). Этот праздник не входит в число двунадесятых, однако является одним из самых необычных и почитаемых. По благочестивому обычаю он относится к великим праздникам. Покров Пресвятой Богородицы известен на Руси со второй половины XII века. По преданию, этот праздник установил князь Андрей Боголюбский.

Покров Пресвятой Богородицы. Событие и история праздника

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают чудо явления Богородицы известному христианскому святому Андрею, Христа ради Юродивому, и его ученику Епифанию. Описание этого видения приводится в житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих четьи-минеях святителя Макария Московского 2 октября по старому стилю, на следующий день после праздника Покрова.

Стра́шно и чу́дно виде́ние честну́ю свя́тцу (т.е. честных святых — в славянском языке кроме единственного и множественного имеется двойственное число — прим. ред.) Андре́я и Епифа́ния, ка́ко ви́деста на возду́се святу́ю Богоро́дицу, прише́дшу Влахе́рну в святу́ю це́рковь с а́нгелы и с Предоте́чею и с Богосло́вцем Иоа́нном и с ине́ми мно́гими святы́ми. Наро́ду стоя́щу в це́ркве, ви́деста моля́щуся с слеза́ми к Сы́ну за ве́сь ми́р. И глаго́ла Андре́й к Епифа́нови: «Ви́диши ли Цари́цу и Госпожу́ все́х, моля́щися за́ мир?» Он же рече́: «Ви́жу, о́тче!» И покры́вши честны́м свои́м омфо́ром, светя́щися па́че еле́ктора лю́ди су́щая в це́ркве.

Согласно описанному видению, Богородица по воздуху пришла царскими вратами во Влахернскую церковь Константинополя в сопровождении ангелов, Иоанна Предотечи, Иоанна Богослова и сонма святых. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём, Богородица сняла с головы омфор и держала над молящимися в церкви людьми. Омфор при этом сиял, как електор (от греч. ἤλεκτρον — янтарь, прим. ред.). Андрей Юродивый — будущий известный христианский святой, славянин, попавший некогда в византийский плен. Омфор или покров — женский головной убор, большое покрывало, закрывающее голову и плечи. Святые Андрей и Епифаний видели, как Богородица покрыла своим омфором всех людей, молившихся в храме, защищая их от бед и напастей — зримое выражение молитвенной помощи Богородицы, молящейся «со слезами к Сыну за весь мир». Чувством радости и благодарности проникнуты церковные песнопения этого праздника. Пресвятая Богородица — наша заступница перед Богом, благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и напастей.

Покров Богородицы. Фреска Ферапонтова монастыря. Дионисий, 1502 год

Покров Пресвятой Богородицы. Богослужение

Древнейшие русские стихирари (сборники стихер, праздничных песнопений) включают в себя и песнопения Покрову. На сегодняшний день известна самая ранняя служба Покрову Богородицы из минеи XIV века. А первые упоминания об этом празднике имеются в Прологах, сборниках поучительных текстов, которые датируются концом XII — началом XIII века. Уже к XV веку праздник Покрова получил общерусское распространение. В Великих четьих-минеях, составленных святителем Макарием, имеется уже не одно, а несколько похвальных слов на праздник Покрова, написанных в разное время. В XVI веке, при святителе Макарии, митрополите Московском и всея Руси (ок. 1482–1563), и первом русском царе Иване Грозном (1530–1584) праздник становится одним из самых почитаемых в русской Церкви.

Чувством радости и благодарности проникнуты церковные песнопения этого праздника. Пресвятая Богородица — наша заступница перед Богом, благодатный покров ее молитвы защищает нас от зла и напастей. Вот как говорится об этом в праздничном тропаре:

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, осеня́еми Богома́ти твои́м прише́ствием, и к твоему́ взира́юще пречи́стому О́бразу уми́льно глаго́лем, покры́и на́с честны́м Си амфо́ром, и изба́ви нас от вся́кого зла, моля́щи Сы́на своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да спасе́т душа́ на́ша

Русский текст:

Сегодня мы, православные люди, радостно празднуем, осеняемые, Мати Божия, твоим пришествием, и взирая на твой пречистый Образ с умилением просим, укрой нас честным твоим покровом, и избавь нас от всякого зла, молясь к Сыну своему, Христу Богу нашему о спасении душ наших.

Кондак празднику:

Де́вая дне́сь предстои́т в це́ркви, и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу. А́нгели со святи́тели покланя́ются, апо́столи же с проро́ки ликовству́ют. На́с бо ра́ди Богоро́дица мо́лит Христа́ Преве́чнаго Бо́га.

Русский текст:

Сегодня Девая предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют. Потому что за нас молит Богородица Христа Превечного Бога.

См. видео:

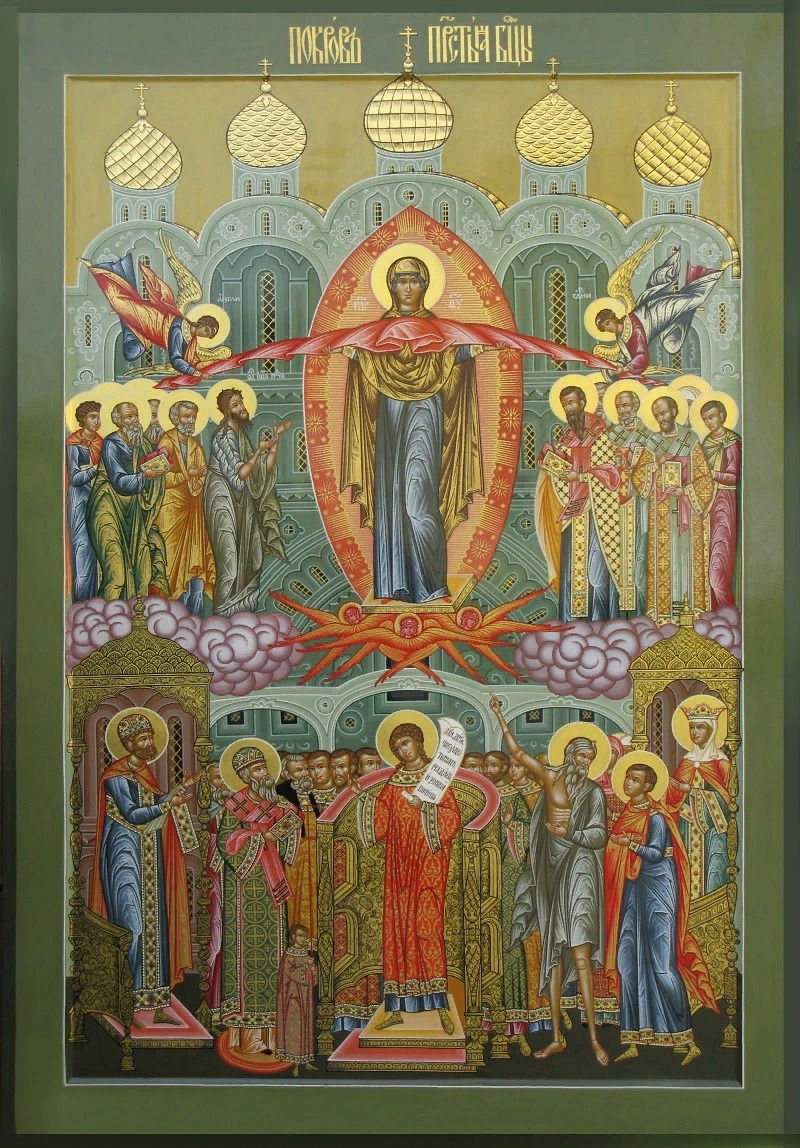

Иконография Покрова Пресвятой Богородицы.

Иконография Покрова основывается на Житии Андрея, Христа ради юродивого, в котором описывается явление Покрова Богородицы. Самые древние на Руси изображения праздника Покрова XIV веку. Известны две основные иконографические традиции Покрова — «суздальская» и «новгородская». На одних иконах Богородицу изображают перед храмом, она сама простирает свой омфор надмолящимися.

Покров Богоматери. Первая половина XVI века. Собрание Вологодского музея-заповедника. В точности повторяет икону из Зачатьевской церкви Покровского монастыря в Суздале

На других иконах Богородица изображается стоящей внутри храма и молящейся вместе с другими людьми, а омофор поддерживают ангелы.

Покров Пресвятой Богородицы. Около 1399 г. Новгород

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

«Покров Богородицы» из Воскресенского Горицкого монастыря. XVI век

Покров Богородицы с клеймами. XVI век. Устюженский краеведческий музей

Покров пресвятой Богородицы/ Современная старообрядческая икона. Мастерская Борисов в Коломне

Источник: https://ruvera.ru/pokrov

Некоторые храмы Великороссии в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. В 1165 году Андрей Боголюбский построил первый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы — церковь Покрова на Нерли. Этот белокаменный храм, всемирно известный памятник архитектуры, возведен на рукотворном холме среди заливного луга при слиянии рек Нерли и Клязьмы. Весной вода поднимается так высоко, что белокаменный храм оказывается стоящим на маленьком островке.

Храм Покрова на Нерли

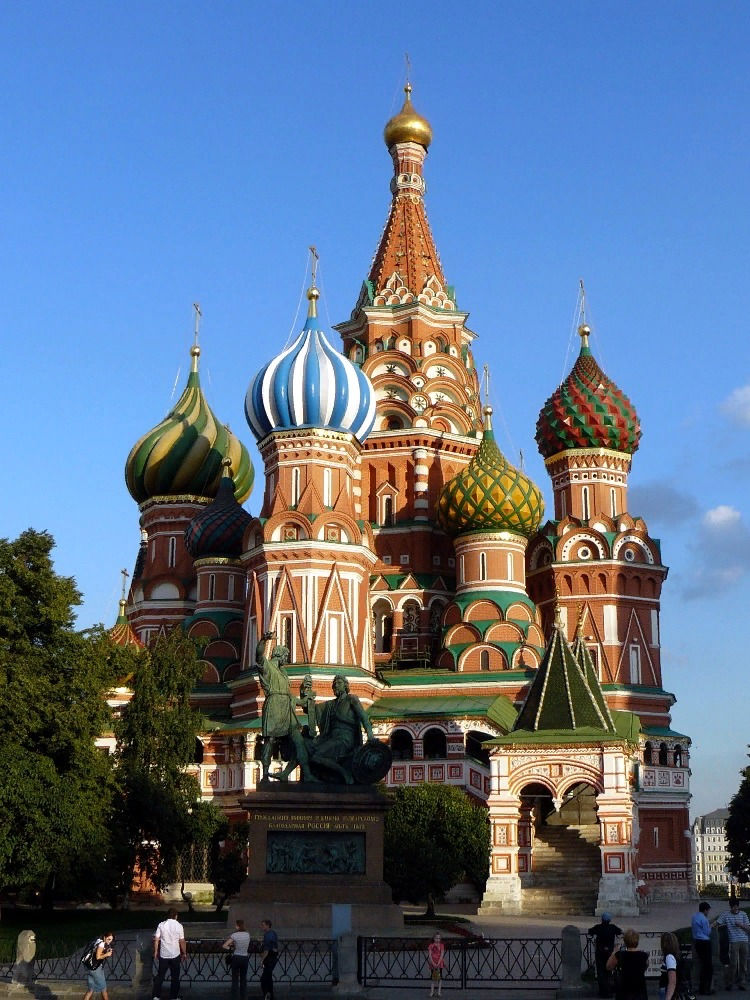

После взятия Казани был построен собор Покрова на Рву, называемый в народе «собор Василия Блаженного». Первый временный, деревянный Покровский собор был построен осенью 1554 года. Строительство каменного собора продолжалось шесть лет, закончилось в 1561 г. До постройки в 1600 г. колокольни Ивана Великого, Покровский собор был самым высоким зданием в Москве.

Собор Василия Блаженного (храм Покрова на Рву)

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ФИЛЯХ. МОСКВА

Храм построен в 1694 году на средства Льва Кирилловича Нарышкина, дяди Петра I. Храм представляет собой пятиярусное сооружение в стиле «нарышкинского барокко» (стилю барокко характерны пышность, величественность, помпезность). На сводах храма уцелели фрагменты росписей 17-18 веков, а также сохранилась первоначальная икона «Покрова

Богородицы» 17 века.:

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы- Кижи.

Храм был построен в 1694 году. Сгорел и был перестроен в 1764 году.

В 1920 году, после Октябрьской революции, некоторые церкви Кижского погоста были поставлены на государственный учёт как памятники архитектуры, но отправление религиозных обрядов продолжалось.

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В НЕВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Этот удивительный деревянный храм был построен в 2008 году. Он является воссозданной копией Покровской церкви (1708 г.), которая стояла до пожара 1963 года на Вытегорском погосте в Вологодской области. Основание храма построено в форме креста, основной объем - восьмерик (имеет восемь граней), с каждой стороны которого по четыре прируба, а наверху всего 25 глав (это число означает похвалу Пресвятой Деве, 25 кондаков и икосов имеет древнейший акафист Богородице).

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, в Медведкове

Во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена церковь в Москве, в Медведкове. После изгнания поляков из Москвы князь Д.М. Пожарский в 1620 году выстроил в своей родовой усадьбе Медведково деревянную Покровскую церковь. Каменный шатровый храм выстроен князем Пожарским в 1634–1635 гг. Храм был построен очень высоким, его подклет имеет четырехугольную форму и окружен арочными галереями. Над ним стоит четверик, выше — восьмерик, завершающийся шатром, окруженным маленькими луковичными главками по углам четверика и над алтарем. Ряды мелких кокошников дважды опоясывают основание восьмерика и основание шатра, что придает всему храму особую стройность и гармоничность. Храм в советское время не закрывался и сохранил свое убранство, святыни и колокола. Сейчас богослужения проводятся в верхнем храме.

Покровский кафедральный собор Русской Православной старообрядческой Церкви на Рогожском кладбище

Покровский собор на Рогожском кладбище - один из крупнейших храмов Москвы. Он построен в 1790-1792 гг. в стиле неоклассицизма по проекту известного архитектора М. Ф. Казакова. С 1856 по 1905 годы алтари церквейна Рогожском кладбище, в том числе и Покровского 6собора, были опечатаны. В советское время храм оставался действующим, хотя в 1920-е годы предпринимались попытки к его закрытию. До восстановления в 1990-х годах храма Христа Спасителя старообрядческий Покровский собор был самым обширным из действующих московских храмов. Покровский собор является объектом культурного наследия федерального значения.

Вознесенский храм с пределом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Казацкая слобода, г. Курск.

Храм Вознесения Господня (Вознесенская церковь) города Курска была построена в 1888 году "тщанием прихожан и доброхотных жертвователей", как писали современники. До этого приходским храмом для жителей Казацкой слободы служила Михайловская церковь на улице Архангельской (ныне К.Либкнехта).

Церковь кирпичная, пятикупольная. Построена в стиле позднего классицизма с чертами эклектики. Приземистый четырехстолпный главный храм трапезной связан с трехярусной колокольней, боковые фасады украшены портиками. Правый придел посвящен Покрову Божией Матери, а левый - апостолам Петру и Павлу. В 1888 с Горы Афон были привезены иконы Божией Матери Скоропослушница и великомученика Пантелеимона.

От застройки XIX века, кроме церкви, сохранились два здания: школа церковно-приходская и дом священника, а так же кладбище на ул. Мичурина (до переименования называлась Кладбищенской).

Настоятель храма - протоиерей Павел Костин. Телефон храма: (4712) 53-58-79;

сайт храма: https://вознесенский-храм.рф/

См. список храмов РПЦ, посвященный Покрова Богородицы:

Названия праздника: «Покров день», «Покрова Богородицы», «Первое зазимье», «Праздник урожая». День посвящённый Покрову Пресвятой Богородицы.

Народные приметы и традиции, ритуалы и обряды: На Руси Богородицу считали покровительницей земледелия. По этой причине посвященный ей праздник постепенно заменил древнеславянские празднества в честь окончания работ в поле и завершения уборки овощей и фруктов. К 14 октября заканчивали уборку хлеба - последние снопы увозились и складывались в овине или риге. В этот период шла активная подготовка к предстоящей зиме. Мужчины заготавливали дрова и утепляли дома, а женщины пряли, шили и ткали. В народе говорили: «Чини шубу до Покрова - иначе тепла не будет», «Захвати до Покрова тепла». Скотину в последний раз выпускали в поле. Ее кормили сеном из последнего снопа нынешней жатвы. Покров - последний день сбора грибов: рыжиков и гроздьев. Традиции и обряды на 14 октября: - В этот день в первый раз в жилых горницах топили печи. По этому поводу пекли блины. Истоки обычая печь блины на Покров связаны с культом предков и почитанием всех усопших родственников. Осенью, когда переходили из летних помещений жить в теплую зимнюю избу, считалось, что горячими блинами необходимо помянуть умерших предков - хранителей домашнего очага. По поверью, души предков незримо обитают в углах дома и охраняют жилище от всего дурного. - Хозяйки затапливали печь в горнице, приговаривая: «Батюшка Покров натопи нашу хату без дров». Считалось, что если в этот день истопить печь яблонею, то всю зиму в доме будет тепло. - Накануне праздника в избах наводили порядок, из плодов нового урожая готовили угощения, варили брагу и мед. Женщины доставали старую солому из матрасов и сжигали ее, а матрасы набивали новой. Еще было принято окатывать маленьких детей на пороге дома водой через решето. Делали это для того, чтобы детки не болели всю зиму простудными заболеваниями. - С Покрова дня начиналась свадебная пора. Девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, с самого утра шли в церковь и ставили праздничную свечу. По легенде, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет. Обращались к Богородице девушки с такими словами: «Ты, Покров-Богородица, покрой меня своей нетленной пеленой - идти на чужую сторону». Раньше с непокрытой головой могли ходить только девушки, для замужней дамы это считалось большим грехом. И сегодня во время венчания невеста стоит покрытая фатой. Так в народном сознании переплелись нетленная пелена, брачное покрывало невесты и снежный покров земли. - Праздник девушки старались провести весело, ведь «если Покров весело проведешь, то и милого дружка найдешь». - Помимо песен и танцев устраивали игры, готовили угощения. С этой целью по всему селению собирали разные продукты: молоко, муку, пшено, масло. Общий ужин получил название «петухов варить». Девушки варили пшеничную кашу, пекли блины. На Покровскую вечеринку к ним часто заглядывали парни. Они приносили угощения: пряники, конфеты и орехи. Во время вечеринки наблюдали какой парень за какой девушкой ухаживает. Считалась удачливой та девушка, которая от парня на Покров получила какой-нибудь подарок, кроме иголок и ножниц. Народные поговорки и приметы на 14 октября: - Покров - первое зазимье. - Какой Покров - такая и зима будет. - Если журавли до этого дня улетели в теплые края, то зима будет ранняя и холодная. - Если к Покрову береза и дуб полностью листья сбросили, зима будет теплой. - До Покрова - осень, после Покрова - зима наступает. - Покров землю покрывает - где листом, а где первым снежком. - Если белка до 14 октября вылиняла, то зима будет хорошей. - Батюшка Покров хату не натопит без дров. - Восточный или северный ветер - к холодной зиме. - Если на Покров снег выпал, то и 8 ноября снежным будет. - Если снег выпал на Покров, то и на Рождество он будет идти. - Если снег идет, то до 29 октября медведь в берлогу зайдет. - Дождь начался - к ненастной осени. - Если день ясный и теплый, то осень будет долгой, а снега не будет до 21 ноября. - Существует поверье, согласно которому Покров день увиденные сновидения считаются вещими и должны сбыться в течение двенадцати лет. Что нельзя и что нужно делать на Покров день: - делать серьезную хозяйственную работу, а также многие домашние обязанности: копать, строить, убирать, шить и так далее. Желательно даже не готовить что-то серьезное до самого позднего вечера. Если же все-таки есть неотложные дела, то делать их необходимо добросовестно, "в правде и простоте"; - нельзя сквернословить, ругаться с людьми; - не стоит злоупотреблять спиртными напитками - откажитесь от дурных пристрастий хотя бы на день. - А вот, что непременно нужно сделать в этот день, так это, в первую очередь, делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи. В народном сознании Покров Пресвятой Богородицы соединился и с первым снежным покровом земли: считается, что снег, выпавший на Покров, обладает особой силой. Если умыться им, приумножишь красоту, сохранишь молодость. Также наши предки верили, что если с самого утра девушка поставит свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и прочитает молитву, то раньше всех выйдет замуж. О быстром замужестве просят специальной молитвой: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком" или "Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую платком". Еще один ритуал, совершавшийся на Покров, - разжигание костра, в который нельзя было класть дрова: в нем горел сухой мох. Дым Покровского костра очищает пространство и, по поверью, притягивает благосостояние. Зажигая такой костер, нужно соблюдать тишину: этот обряд проводится в полном молчании - с момента, когда человек чиркает спичкой, поджигая мох, и до минуты, когда костер полностью прогорит. Самое правильное - хранить молчание, пока не переступите порог своего дома (или хотя бы пока не выйдете из леса). Другие приметы: - Считается, что в этот праздник не стоит занимать деньги, а еще нельзя отказывать сватам - по примете, та девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не будет никем просватана. - До этого дня необходимо было утеплить дом, так как считалось, что "не утеплишь дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть". - Хозяйки на Покрова пекли блины: считалось, что если на Покров испечь много блинов, то в доме всю зиму будет тепло. - Чтобы не болели дети, их выводили на порог дома и обливали водой через решето или сито.

14 октября празднуют именины: Александр, Андрей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Роман, Савва и др.

Источник:

14-е октября. Братья месяцы. Покров — Заимник, Свадебник.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОКРОВА У КАЗАКОВ

14 октября все православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В этот день все православные молятся, чтобы почтить Богородицу, просят милости и защиты Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник Покрова Божией Матери всегда был и остается одним из самых почитаемых среди казаков. Для донских казаков праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из главных, он традиционно считается войсковым казачьим праздником. От него веет теплотой Божией любви и материнской заботой Богородицы. Казаки твердо верят, что Матерь Божия, Царица Небесная, покровительствует и помогает им в трудах ратных и мирных. Корни того уважения, с которым донские казаки относятся к Покрову Пресвятой Богородицы, уходят в 1641 г. Такая традиция исторически приурочена к чудному моменту в сокрушительном поражении турок под Азовом (Азовское осадное сидение 1641г.). Когда, изнемогая от долгой и неравной борьбы, у казачьего гарнизона не оставалось уже никаких надежд на победу, им была явлена «жена прекрасная в багряной ризе», вдохновившая их на победу. Образ Божьей Матери молил о спасении мира и покрывал всех прихожан своим омофором (большим платком). Но не только история Азовской осады является первопричиной главенства торжества в казачьих умах. В Русской православной церкви праздник Богородицы стал отмечаться в княжение св. благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского. Им же был поставлен первый храм Покрова Пресвятой Богородицы на тихой речке Нерли. Легкий, одноглавый, похожий издали на воина в серебряном шлеме и белокаменной рубахе, стоит этот храм и по сей день. За добровольное и героическое участие армии донских казаков под командой атамана Сусара Фёдорова в штурме Казани (1552 г.) Иван Грозный даровал казакам реку «Дон со всеми притоками» в вечное пользование. Независимый статус Донского казачества подтверждала жалованная грамота, текст которой почти 150 лет зачитывался перед казаками на каждый Покров по многочисленным спискам (копиям). И так было до 1708 года: Петр I велел уничтожить грамоту первого царя всея Руси из-за участия значительной части донского казачества в восстании Кондратия Булавина. Словом, исторический статус праздника Покрова достаточно сложен, но он издавна считается днём Великой Благодати и воинской славы. В этот день христиане вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров, защитив их от видимых и невидимых врагов. В народном сознании Покров Матери Божией стал важным символом. Омофор Богородицы ассоциировался с платком, покрывавшим голову замужней женщины и фатой невесты. Это одна из причин, по которой Покров в народе считался и считается свадебным днем. Если пара женится на Покров, то проживет долгую счастливую семейную жизнь. Кроме того, к этому времени заканчивались полевые работы, и крестьянское хозяйство, как правило, было в достатке. Поэтому традиция играть свадьбу, совершать венчания на Покров основывалась, в первую очередь, на чисто практических вопросах. «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)» – так было принято говорить. 14 октября утром православные шли в храмы на молитву. По дороге к нему и домой нельзя отказывать в помощи нуждающимся. До праздника заканчивали собирать урожай, жгли плодовые веточки, чтобы урожай следующего года был в разы лучше. Для благосостояния семьи в этот день обязательно пекли блины – по традиции, хозяйка, перед тем как сесть за стол, обходила все углы жилья с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, пробовала первый блин. Люди также верили, что чем больше блинов испекут, тем теплее будет в доме зимой. Говорят, нужно праздничным утром вымыть крыльцо, чтобы Приснодева посетила жилище, избавила его от ненастья. Ранее специально сжигали старое постельное белье с одеждой, чтобы защититься от сглаза. Покров считался и днем русских прях. С незапамятной старины проходили засидки прях, беседы-посиделки женщин и девушек. Еще называли эти посиделки капустниками, поскольку обязательным угощением на столах были разнообразные блюда из капусты. Девушки-невесты в этот день старались изготовить праздничный холст и искусно расшить его узорами, тем самым демонстрируя всем, что они готовы стать женами-хозяйками. Начало Покрова всегда знаменовало собой окончание осени и начало зимы. Часто говорили: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — уже зима». И правда, в этот день можно было увидеть первый снег. Приметы в великий праздник: 1. Если журавли отлетают, значит, скоро наступит холодная зима. 2. Если на дубе и березе не осталось листьев, значит, следующий год будет легким. 3. Если до праздника выпал снег, значит, скоро зиму не ждать. 4. Зима будет такой же, как и погода в праздник. 5. Чем веселее Покров проведешь, тем лучше жениха найдешь. 6. Если много снега будет в этот день, значит, следующий год станет очень свадебным. 7. Если Покров ветреный, то много невест. Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать «грязную» хозяйственную работу. На Покров не стоит выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Желательно даже не готовить ничего до позднего ужина. Ещё несколько важных запретов: 1. Запрещено в этот день ругаться и сквернословить. 2. Церковь запрещает в этот день употреблять алкоголь и переедать. 3. Считается, что в этот день нельзя одалживать деньги 4. Наши предки верили в то, что сегодня нельзя отказывать сватам. По примете, девушка, отказавшая сватам на Покров, еще три года не будет засватана. Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы – вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Желаем в этот прекрасный праздник каждому из вас твёрдой веры в сердце, огромного счастья, крепкого здоровья, везения и успехов во всём. Пусть этот день принесёт вам отличное настроение, радость и удачу. Пусть здоровье вас никогда не подводит, пусть в семье будет уют и любовь. Долголетия вам и всегда приятных новостей, мира и добра. Пусть все ваши мечты станут реальностью!

Обряд Под Покровом Богородицы Катасоновский СДК

🍁 НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ 🍁 Октябрь — десятый месяц Григорианского календаря, восьмой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Название получил от лат. octo — восемь. В Южном полушарии Земли является месяцем весны, в Северном — осени.

Октябрь делится на три части: с 1 по 15 октября – золотая осень, с 16 по 23 октября – глубокая осень, и с 24 по 31 октября предзимье. В старину в октябре люди после тяжелых сельскохозяйственных работ справляли свадьбы, именно поэтому октябрь называют и по сей день "свадебником". Свадьбы начинали играть с середины октября, а заканчивался сезон свадеб только в середине ноября. 14 октября христиане отмечают христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, именно этот праздник считается покровителем всех невест, с Покрова заканчивается Золотая осень и начинается глубокая осень, в простонародье — грязник. Но чаще в старину на Руси октябрь называли "грязником", так как именно в октябре осенние дожди приносят с собою, грязь и слякость. Работа останавливалась и у мужского населения наступало вынужденное безделье. Зато у женщин начиналась пора топчения льна, из-за этого октябрь называли "кострычником". Хотя октябрь и приносит теплые деньки, но все это кратковременно, не успеешь насладиться выглянувшим солнышком, как снова небо хмурится и дождь осенний начинает моросить. В октябре деревья сбрасывают последнюю листву и начинаются ночные заморозки. НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ОКТЯБРЯ Осенний иней — к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. Коли лист с дуба и берёзы упал чисто — лёгкий год, не чисто — к строгой, суровой зиме. Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к урожаю. Ива рано инеем покрылась — к долгой зиме. Если много орехов, а грибов нет — зима будет снежная и суровая. Если кроты носят много соломы в свои норы — зима идёт холодная. Если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой. Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто — к легкому году, а нечисто — ждать суровой зимы. Если на Арину (1 октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.

🍁 НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ 🍁

( 1 ) 14-е Покров

Большой праздник. На Руси в этот день обязательно ходили в церковь, чтобы попросить Богородицу о помощи и помолиться ей.

К Покрову обычно все сельскохозяйственные работы были закончены, заготовки сделаны, а скот на пастбища не выгоняли. Поэтому можно уже заниматься чем-то другим, например, свадьбами. Их после 14 октября было очень много.

15-е Куприян и Устинья

День избавления от нечисти и зла. В этот день обычно читали специальные молитвы, чтобы нечисть не одолела. Отсюда и второе название праздника — День очищения от наваждений.

Еще на Куприяна было принято ходить в лес за рыжиками, которые особенно ценились на Руси.

Девушки же продолжали свои вечерние посиделки за шитьем, пряденьем и беседами и приготовлением приданого. Песни в эти вечера пелись уже не веселые, а печальные.

16-е Денис Позимний

Наши предки считали, что с этого дня начиналась уже глубокая осень. А поздняя осень — это время туманов, дождей и листопада. Не даром на Руси считалось, что именно в это время из своих тайных убежищ на свет выходят Лихорадки — злые духи, вызывающие болезни. От зла защищались с помощью различных оберегов. Один из таких — осиновая кора, которую носили с собой, или осиновое полено, которое хранили дома.

Помимо Лихорадок 16 октября следовало опасаться сглаза:

Позимний Денис — лихого глаза берегись.

Отличным средством от сглаза являются чеснок и соль.

17-е Ерофеев день

В народе этот день называли Лешегон, так как Владыка леса в этот день проваливается под землю до самой весны. Правда перед этим он наводит шороху в лесу: ломает ветки и деревья, срывает все листья, выкорчевывает пни и всех распугивает.

С этого дня начинались настоящие холода, а леса пустели.

18-е Харитины — первые холстины

К этому дню все работы в поле и огороде заканчивались окончательно. Но начинались другие хлопоты — домашние. Женщины садились за ткацкие станки, а девушки на своих вечерках занимались рукоделием.

18 октября примечательно одним обычаем — съездом на прялке с горки. Занимались этим, естественно, женщины. Причем очень важно было не упасть — это предвещало беду.

19-е Фомин день

День подведения итогов и подсчетов. 19 октября обычно вели учет всему, что удалось заготовить на зиму. И если запасы были велики, следовало идти в церковь и ставить свечу перед образом святого Фомы, в знак благодарности.

На Фомин день девочек, достигших семилетнего возраста, впервые начинали обучать ткацкому ремеслу.

20-е Сергей Зимний

Женщины в этот день повязывали на голову новый платок. В народе верили, что такое действие способно защитить на весь грядущий год от головных болей.

Также крестьяне говаривали:

Сергей зиму начинает

И это объяснимо — очень часто к 20-му октября выпадал снег.

21-е Трифон и Пелагея

Зима становится все ближе и ближе, а потому из закутков доставалась теплая одежда. Ее нужно было подготовить к новому сезону, чем, собственно, хозяйки и занимались.

А еще 21 октября начинали заниматься работами по обустройству новых территорий под поля, и прятали бочки с солеными огурцами и капустой в реку (вместо холодильника и погреба).

22-е Яков Дровопилец

В этот день народного календаря октября крестьяне начинали заниматься заготовкой дров на зиму. До 22 этим обычно не занимались. Причем заготовка дров — очень важное и ответственное дело!

Хозяйки же на Якова готовили кашу, которую следовало подавать с салом или маслом.

23-е Евлампий Зимоуказатель

Световой день стал еще короче:

Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает

Именно поэтому следовало запасаться лучинами, чтобы освещать избу долгими осенними и зимними вечерами. Лучина являлась важным элементом крестьянской жизни, с ней связана целая философия.

А вот знахари начинали заготовку специальной травы — руты, которая являлось оберегом от злых сил.

23 октября — обостряется интуиция.

24-е Филиппова канитель

24 октября часто возили зерно на мельницу и продолжали заниматься домашними делами. К этому времени погода уже окончательно портилась, а дороги от сырости превращались в месиво, которое в народе и называли «канителью». К слову говоря, любое долгое, сложное и хлопотное дело, как, например, перевозка зерна на мельницу по ужасным дорогам осенью, звалось канителью.

25-е Андрон Звездочет

В этот день нельзя громко смеяться, нельзя никого обижать, а на стук в дверь нельзя спрашивать: «Кто там?». Чтобы уберечь себя от беды, крестьяне вешали на калитку специальную заговоренную ленточку.

А еще 25 октября — праздник мельников, потому что они уже могли слегка передохнуть.

26-е Иверская

В этот день в бане лечили больных эпилепсией. В народе верили, что банник способен в этом помочь. Банника не видели в его истинном облике, но он мог перевоплощаться в, например, зайца. Тогда становился видимым. И конечно, хозяина бани следовало задабривать, чтобы он был благосклонен к посетителям.

27-е Параскева Грязнуха, Параскева Пятница

Неласковое прозвище Грязнуха день получил от того, что все дороги в селах и деревнях превращались в непролазную кашу.

Но у Параскевы есть и другие прозвища — Льняниха и Трепальница. Все потому что хозяйки в этот день начинали трепать лен.

На Параскеву Пятницу нельзя стирать и прясть. А беременным женщинам лучше не расчесывать волосы, чтобы не лишиться помощи святой.

28-е Ефимий Осенний

Осень идет к концу, а зима набирает силу. Наши предки верили, что вместе с зимой сильнее становится и нечисть. Например, кикиморы, которые пробирались в дом и всячески вредили его обитателям. Выгнать ее невозможно до весны, но вот защищаться от проделок различными оберегами вполне можно.

Женщины продолжали трепать лен, а мужчины занимались валянием валенков. Все были при делах.

28 октября могут сниться вещие сны.

29-е Лонгин Сотник

Лучи солнца в этот день обладают особой положительной силой, поэтому стоит выйти на улицу. Плюс к этому крестьяне выносили на солнышко зимнюю одежду и новенькие льняные холсты.

30-е Осия Колесник

Колесо — важная и двоякая вещь. С одной стороны — это оберег от зла, с другой символ ведьмы. А еще — солярный (солнечный) знак. Ну, и конечно же, самая важная функциональная часть телеги. Поэтому колесам и телегам 30 октября уделяли особое внимание. Колеса снимали с осей, а телеги прятали до весны.

31-е Луков день

Лук на Руси любили, так как это очень полезный овощ. Вот и 31 октября следовало хоть кусочек, но обязательно съесть. Таким образом можно вылечиться от всего, так считали в народе.

(14) 1-е Иванов день, Проводы осени

В народе 1-е ноября — это конец осени, так как считалось, что с этого числа наступают настоящие морозы. Отчасти это отражено и в названии праздника — Проводы осени. Но этот день календаря имеет и другие имена:

Конюхам отдых,

День Садока,

Дмитриев день.

На Руси в первый день ноября обычно не работали, а ходили на ярмарки, вечером пили пиво и рассказывали друг другу разные истории.

В народе существовало поверье, что на Иванов день особо сильно озорничает домовой в конюшне, а потому лошадей в этот день не загружали работой.

Единственные, кому было плохо — куры. Хозяйки обычно на 1 ноября пекли курники (пирог с курятиной) и варили куриную лапшу.

2-е Артемьев день

В народе этот день называют еще и просто Артемий, и чтят память константинопольского военачальника. Его, кстати, считают своим покровителем атаманы, а потому у праздника есть второе название — День атаманов.

Поверье гласит, что тот, кто рожден второго ноября, находится под охраной волчицы и он близок к природе:

Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка

По поведению волков, которые, как верили наши предки именно на Артемия начинали выходить из леса и подходить все ближе к поселениям, предсказывали будущее. Например, морозы — если волки выли. Если выла целая стая, и сильно — тревожный знак, сулящий голод.

Третье название этого дня народного календаря ноября — День поминовения всех усопших. У кельтов в это время тоже праздновался подобный праздник — Самхейн.

3-е Иларионов день

На Руси этот день также называли Первой порошей, потому что считалось, что она начинает мести с 3-го ноября. А потому поездки и любые дальние перемещения старались отложить до лучшей погоды — неизвестно что там, под снегом.

Припорошенный путь — под стать тихой душе: потемки

А еще на Иллариона подмечали то, как ведут себя деревья. По этим приметам определяли, какая будет зима. Если деревья еще в листве — холодная.

4-е Казанская

Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой:

это граница между осенью и зимой;

удачное время для свадеб.

Кто на Казанской женится, тот счастлив будет

Причем, раньше этому придавалось огромное значение, и если девушку не звали замуж — это была трагедия. Потому на Казанскую (кстати, второе название праздника — Бабья заступница) девушки, желающие выйти замуж совершали специальный обряд:

шли в березовую рощу, искали там лист, покрытый инеем и смотрелись в него.

Наши предки верили — это способно добавить привлекательности.

5-е День Якова

Этот день народного календаря ноября имеет и другие имена:

Яков Гужник,

Гужники.

5 ноября наши предки проводили обряды, направленные на будущий урожай, так как считали, что пение птиц на Якова успокаивает землю. Для того, чтобы птички прилетали на пашню, там разламывали куски пирога, оставшегося после празднования Казанской.

Также было принято подражать пчелам: есть мед и жужжать.

6-е Скорбящая Божья Мать, Светец

6 ноября, следуя старой традиции, незамужние девушки собирались на посиделках — вели беседы и занимались рукоделием. Все это действо происходило при свете лучины, отсюда и название — Светец.

Существовало поверье, что в свете лучины в узорах вышивки можно угадать характер будущего супруга.

Если 6 ноября разбивалось зеркало — быть большой беде.

7-е Дедовские плачи

Сама природа в этот день плачет дождем или снегом, так говорит нам календарь ноября.

В этот день обязательно следовало сходить на кладбище и поставить там церковную свечу, в память об усопших. Чтобы помянуть умерших, еду раздавали нищим.

Помимо природы, плакать должны были и женщины. Причем не просто плакать, а рыдать и просить помощи у мертвых.

Особенно внимательными к приметам этого дня должны были быть торговцы, например, им нельзя было есть хлеб, чтобы не потерять удачу в торговых делах.

8-е Дмитриев день

В Дмитриев день, как и 7 ноября устраивали поминки по усопшим.

Покойнички на Русь Дмитриев день ведут. Покойнички ведут, живых блюдут

Также этот день народного календаря именуется — Последние Осенины, и наши предки традиционно наблюдали за погодой и ее приметами.

9-е Зарок на Параскеву

Параскева Пятница на Руси считалась заступницей женщин. А потому в ночь на 9-е ноября женщины давали обещание выполнить что-то сложное в полном молчании. Особенно это касалось тех моментов, когда в дом приходило счастье. Нарушить данное обещание считалось большим грехом.

Также в этот день народного календаря следовало просить Святую о помощи.

10-е Параскева-Пятница, Бабья заступница

В этот день на Руси чтили память Святой Параскевы, которую прозвали Пятницей. В этом есть отголосок славянства, так как у наших предков было божество — Пятница, которое покровительствовало женщинам и всему женскому.

В этот день нельзя работать, особенно выполнять чисто «женские» дела, такие как стирка или уборка.

А вот избы утеплять можно, этим чаще всего и занимались 10-го ноября. Ну, и конечно молодые девушки выбирали женихов.

11-е Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

С этого дня народного календаря в северных регионах традиционно начинали стричь овец и устраивали так называемый Овчарный праздник, символизирующий последний день выпаса овец.

Пастухам было принято давать деньги, дарить подарки и угощения. Самым распространенным был козий сыр.

Также было принято молиться Святой Анастасии, в народе верили что только она способна уберечь стада овец от волков и другой опасности.

12-е Зиновий и Зиновия, Синичкин день

12 ноября — праздник зимних птиц, отсюда и такой название. Особенно среди всех птичек выделяли и почитали синиц. Детишки начинали мастерить кормушки и развешивать их во дворах. Считалось:

Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною

Также по их поведению люди угадывали будущую погоду и урожай.

А еще этот день праздник рыбаков и охотников. Охотники уходили в лес, предварительно задобрив лешего, и должны были обязательно там поймать зайца. Без добычи нельзя было возвращаться назад.

13-е Спиридон и Никодим

На Спиридонв день тоже отмечали праздник охотников и рыболовов и уделяли особое внимание курам — их нужно было «переселить» в зимнее жилье.

Хозяйки же готовили блюда из курятины — курники, пирожки с курицей и так далее.

Второе название праздника — День Матицы (матица — это верхний поперечный брус в избе). В народе было принято собираться всей семьей и садиться под матицей, по поверью это могло привлечь достаток в избу.

Порядки старины мы чествовали, под матицей мы сиживали, от людей спасибо слыхивали

Как видите, почти весь октябрь занимают домашние хлопоты, свадьбы и подготовка к долгой длинной зиме.

Братья Месяцы. Октябрь

Комментарии